藏族 藏族是中国青藏高原的主要民族,总人口约706万(2021年数据),主要聚居在西藏自治区,以及青海、四川、甘肃、云南等省的藏族自治州、自治县。“藏......

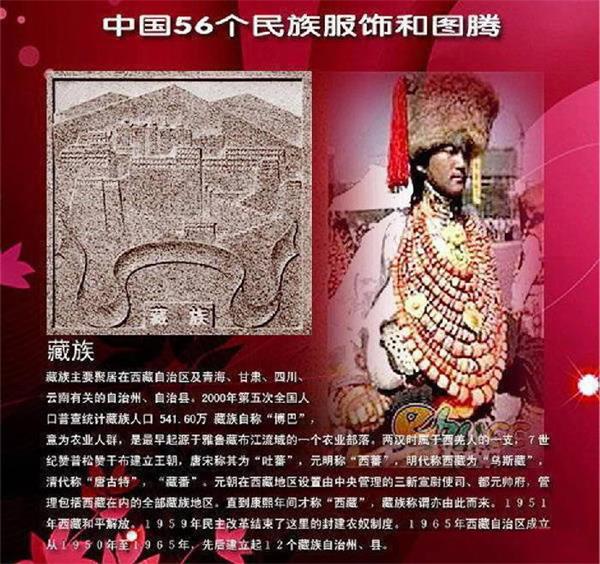

藏族是中国青藏高原的主要民族,总人口约706万(2021年数据),主要聚居在西藏自治区,以及青海、四川、甘肃、云南等省的藏族自治州、自治县。“藏”意为“圣洁”,既指代这片雪域高原,也象征着民族的精神追求。藏族先民在平均海拔4000米以上的土地上,创造了适应高寒环境的游牧与农耕文明。藏族自称“博巴”,是最早起源于雅鲁藏布江流域的一个农业部落。两汉时属于西羌人的一支,7世纪赞普松赞干布建立王朝,唐宋称其为“吐蕃”,元明称“西蕃”,明代称西藏为“乌斯藏”,清代称“唐古特”,“藏番”。元朝在西藏地区设置由中央管理的三新宣尉使司、都元帅府,管理包括西藏在内的全部藏族地区。直到康熙年间才称“西藏”,藏族称谓亦由此而来。作为中华民族大家庭的重要成员,藏族在长期历史进程中与各民族交流融合,共同守护着祖国的西南边疆。

藏族的历史可追溯至远古时期的“象雄”“雅砻”等部落联盟。公元7世纪,松赞干布统一青藏高原,建立吐蕃王朝,定都逻些(今拉萨),创制藏文,迎娶文成公主和尺尊公主,引入佛教与中原文化,推动了青藏高原的文明进程。9世纪中叶,吐蕃王朝分裂,藏族社会进入割据时期,但文化传承从未中断。

元朝时,西藏正式纳入中央政府行政管辖,设立宣政院管理西藏事务;明朝设乌思藏都司等机构;清朝颁布《钦定藏内善后章程二十九条》,确立金瓶掣签制度,进一步加强对西藏的治理。近代以来,藏族人民与全国各族人民共同抵御外来侵略,维护国家统一。1951年西藏和平解放,1965年西藏自治区成立,藏族社会实现了从封建农奴制到社会主义的历史性跨越,如今在现代化进程中保持着传统与发展的平衡。

藏族文化以雪域高原为根基,融合了自然崇拜、苯教与藏传佛教元素,形成了独特的文化体系。物质文化方面,传统民居因地域而异:农区多为“碉房”,以石块砌筑,平顶厚墙,抵御风寒;牧区则住“帐篷”,用牦牛毛编织,拆装便捷,适应游牧迁徙。位于西藏首府拉萨红山上的布达拉宫,是世界上海拔最高的宫堡建筑群,高达13层。以其建筑特色、辉煌的绘画、雕塑艺术和珍贵的文物闻名遐迩。

藏戏

藏戏独具特色,在西藏自治区称为“阿吉拉姆”,在青海省称为“南木特”,流行于西藏自治区,四川、青海、云南、甘肃、新疆维吾尔自治区等省、自治区以及印度、不丹等国家的藏族人居住区;国家级非物质文化遗产,人类非物质文化遗产代表作。

藏戏起源主要来自三个方面:一是民间歌舞,二是民间说唱艺术,三是宗教仪式和宗教艺术;是集神话、传说、民歌、舞蹈、说唱、杂技等多种民间文学艺术与宗教仪式乐舞为一体的戏种。每逢雪顿节、望果节、达玛节、藏历新年和特定的宗教节日,都要举行大型藏戏汇演。常演剧目有“八大传统藏戏”之称,演出一般分为“顿”(开场祭神歌舞)、“雄”(正戏传奇)和“扎西”(祝福迎祥)三个部分。其表演手段高度程式化,有唱、舞、韵、白、表、技“六技”。

2006年5月20日,藏戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2009年9月30日,被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

哈达

献哈达是藏族待客规格最高的一种礼仪,表示对客人热烈的欢迎和诚挚的敬意。哈达是藏语,即纱巾或绸巾。它以白色为主,亦有浅蓝色或淡黄色的,一般长约1.5米至2米,宽约20厘米。最好的是蓝、黄、白、绿、红五彩哈达。五彩哈达是藏人用于最高最隆重的仪式(如佛事)等。据藏族学者赤烈曲扎的《西藏风土志》载,哈达是在元朝时传入西藏的。藏族萨迦法王八思巴会见元世祖忽必烈回西藏时,带了第一条哈达。当时的哈达,两边是万里长城的图案,上面还有汉字“吉祥如意”的字样。这表明哈达确实是汉族人发明的。

藏医藏药

藏医药学是中国医学的重要组成部分。藏药讲求炮制技术,尤对兽医有独到之处。据《玉妥·云登贡布传》记载,西藏最早流行的一种医学叫《本医》,当时还没有系统的理论,主要靠三种疗法,即放血疗法、火疗法、涂摩疗法来治病。同时,还用酥油止血,用青稞酒治疗外伤等等原始简单的办法。

公元四世纪,天竺的著名医学家碧棋嘎齐和碧拉孜入藏,传播了《脉经》、《药物经》、《治伤经》等五部医典,对《本医》的发展起了积极的作用。公元六世纪以来,从内地传来了医学和天文历算;七世纪,文成公主入藏,带来了“四百零四种病方,五种诊断法,六种医疗器械”以及四种医学论著如《门介钦莫》(即《医学大全》)等。

八世纪,金城公主入藏时又带来了许多医药人员和医学论著,并把其中一些著作译成了藏文,如《索玛拉扎》(即《月王药珍》)等等。赤松德赞时期,藏医有了很大发展,出现了九大著名医学家,即玉妥·云登贡布、碧棋列贡、吾巴曲桑、齐齐谢布、米娘绒吉、昌提杰桑、聂巴曲桑、冬门塔杰和塔西塔布。其中玉妥·云登贡布最为有名。

《四部医经》是藏族现存的最早的医药专著,是拥仲本教创始人辛饶米沃之子杰布赤西所著,成书于公元前1999年。后于公元9世纪藏族著名医学家宇妥云丹贡布等人对《四部医经》进行研究、充实、补充、修订后,形成藏医学名著《四部医典》。藏药历史上有许多经典著述,成为今天研究藏药的主要文献和藏药种类发展的历史记录。《月王药诊》是较早的一部藏药史籍,收载的药物包括植物类440种、动物类260种、矿物类80种,其中300多种药物为青藏高原特产,多数药物沿用至今。《晶珠本草》是收载藏药最多的一部大典,被誉为藏族的《本草纲目》。

藏历

据史料记载,公元前1000年以前,藏族就有自己的历法,它根据月亮的圆缺来推算日、月、年。几百年过后,雍仲本教徒(西藏的原始宗教)又能精确推算出冬至日归时间,并以此作为一年初始,形成了节日及各种仪轨。现代藏族许多的习俗和生活方式,也都是古象雄时代所留传下来的。公元7世纪的吐蕃时期,唐朝文成、金成两位公主先后入藏成婚结盟,带来内地的历法。11世纪出版《敏竹林历书》,1206年西藏历书名为《萨迦历书》。

1027年开始的时轮历,已经在西藏流行一千多年,来源于《时轮经》里的天文知识。藏历为阴阳合历,以“五行”(指木、火、土、金、水)阴阳配合十二生属系年,每60年一周,以阴火兔年(丁卯)为始年,月有大、小建,一般三年置闰。现有史书证明的藏族历书,最早出现在13世纪(元朝),到19世纪,藏族历书的编定已经趋于完善。

藏刀

云南藏族茶具、酒具、餐具喜用铜制。其他地区的藏族喜用木碗并漆上红、黄、橙色的油漆。比较讲究的还要在碗上包银。牧区的藏族都要随身配带一把精制的藏刀,主要用来切割食物,还用于宰羊、剥皮、削帐房厥子等劳动,藏刀的制作历史悠久,工艺精湛。

藏族普遍信仰藏传佛教,其核心是“因果轮回”“慈悲为怀”,对藏族的精神世界与社会生活产生深远影响。藏传佛教分为宁玛派(红教)、噶举派(白教)、萨迦派(花教)、格鲁派(黄教)等教派,其中格鲁派影响最大,达赖喇嘛和班禅额尔德尼是其两大活佛系统,经过中央政府册封,成为西藏宗教与社会的重要象征。

寺庙是藏传佛教活动的中心,如布达拉宫、大昭寺、扎什伦布寺等,既是宗教圣地,也是文化艺术宝库。除藏传佛教外,部分地区仍保留苯教(本土宗教)信仰,崇拜自然神灵与祖先,与佛教信仰相互融合。宗教活动贯穿藏族生活,转经、朝圣、磕长头是信徒表达虔诚的方式,神山圣湖(如冈仁波齐、纳木错)被视为神灵的居所,受全民敬仰。

藏族婚俗因地域(农区与牧区)和阶层而异,总体保留着古朴与庄重的特色。农区婚姻多经父母包办,流程包括提亲、订婚、迎亲:提亲时,男方请“媒人”携带哈达、青稞酒前往女方家,若女方接受礼物,便视为同意;订婚仪式上,男方送“聘礼”(多为牲畜、布匹、茶叶),女方回赠“嫁妆”(如衣物、饰品),双方家族聚餐庆祝。

迎亲之日,新郎骑马,带迎亲队伍前往女方家,沿途唱“迎亲歌”;新娘身着盛装,由亲友护送,哭别父母。婚礼在男方家举行,由活佛或长者主持,诵经祈福,新人喝“交杯酒”(青稞酒),共吃“共命饭”(肉干与糌粑),象征同甘共苦。牧区婚俗更自由,青年男女通过赛马、歌舞相识,征得父母同意后即可成婚,婚礼多在帐篷中举行,更显游牧民族的豪迈。

藏族丧俗多样,依死者身份、地区和宗教信仰而定,主要有天葬、水葬、土葬、火葬四种形式。天葬是最普遍的方式,将遗体运至天葬台,由天葬师按仪式处理,喂饲秃鹫,认为这是“灵魂升入天堂”的象征,体现“回归自然”的理念,天葬台多设在神山附近,严禁外人观看。

水葬多用于平民,将遗体包裹后投入江河,任其漂流;土葬在部分农区实行,用于夭折的孩童或传染病死者;火葬则为贵族、活佛专用,火化后的骨灰撒入圣湖或拌入泥土制成“擦擦”(泥塑佛像)。丧期内,家人着素服,不娱乐,请僧人诵经超度,亲友前来吊唁需献哈达、酥油。

藏语属汉藏语系藏缅语族藏语支,分为卫藏、康、安多三大方言。卫藏方言分布在西藏自治区(除昌都外),以拉萨话为代表;康方言流行于四川甘孜、云南迪庆、西藏昌都等地;安多方言主要使用于青海、甘肃藏族聚居区及四川阿坝。

各方言在语音、词汇上差异较大,卫藏、康方言有声调,安多方言无音调,但语法体系一致,使用统一的藏文(属拼音文字,有楷书、行书等字体)。现代社会中,汉语在藏族聚居区的城市及学校中广泛使用,成为跨民族交流的重要工具,而藏语在家庭、宗教、文化传承中仍占据核心地位。

现行藏文是7世纪初根据古梵文和西域文字制定的拼音文字。10世纪到16世纪,是藏族文化兴盛时期。结构宏伟、卷帙浩繁的世界最长史诗《格萨尔王传》,多少世纪以来,就一直在西藏以及青海、甘肃、四川、云南的藏族地区广为流传。史诗以说唱的形式描写和反映了藏族古代部落的历史,合计约有一百多部、七十多万诗行。还有举世闻名的《甘珠尔》、《丹珠尔》两大佛学丛书。

藏族乐器分为宗教乐器与民间乐器两类,音色或庄严或欢快,与宗教仪式、生活场景紧密结合。“扎念琴”(六弦琴)是最具代表性的民间弹拨乐器,琴身木制,蒙以羊皮,音色浑厚,常用于伴奏山歌与舞蹈,是牧民放牧时的“伙伴”。

“筒钦”(长号)属宗教乐器,铜制,长3-5米,声音低沉洪亮,仅在寺庙法会、活佛出行时使用,象征神圣与威严;“法鼓”(手鼓)用于宗教仪式,鼓面蒙以人皮或牛皮,鼓声庄重,配合诵经节奏。民间乐器还有“骨笛”(用鹰骨制成,音色悠扬)、“扬琴”等,在节庆时演奏,增添欢乐氛围。

藏族节日多与宗教、农耕、游牧相关,“藏历新年”是最隆重的节日,在藏历正月初一,为期3-5天,家家户户扫房、备年货(酥油花、青稞酒、炸果),初一清晨全家喝“吉祥粥”(青稞粥),晚辈向长辈献“切玛”(装满糌粑、麦粒的盒),互祝吉祥。

“雪顿节”在藏历六月底七月初,意为“酸奶宴”,最初是宗教节日,如今演变为集展佛、藏戏表演、赛马于一体的盛会,拉萨哲蚌寺展佛仪式吸引数万信徒朝拜。“望果节”是农区丰收节,藏历八月举行,村民手持青稞穗,绕田游行,祈祷丰收,随后唱歌跳舞,庆祝劳作成果。此外,还有“萨噶达瓦节”(纪念佛陀诞辰、成道、涅槃),信徒转经行善,禁食肉类。

藏族习俗体现了对自然的敬畏与对他人的尊重。日常礼仪中,“献哈达”是最高礼节,哈达以白色为主(象征纯洁),长辈向晚辈献哈达表关爱,晚辈向长辈献哈达表尊敬,献哈达时需双手捧送,身体微躬。见面问候用“扎西德勒”(吉祥如意),离别时说“一路平安”。

饮食方面,以糌粑、酥油茶、牛羊肉为主,用餐时席地而坐,使用木碗,忌讳用脚踩锅灶或跨越餐具。牧民有“敬茶”习俗,客人来访,主人先敬酥油茶,客人需双手接过,至少喝三口,以示尊重。服饰上,男女都穿藏袍,注重实用性与保暖性,配饰多为珠宝、腰刀等。此外,藏族忌讳杀生,尤其保护鹰、犬等动物,体现“众生平等”的宗教理念。

藏族美食适应高原气候,以高热量、耐储存为特点,口味浓郁质朴。“糌粑”是日常主食,将青稞炒熟后磨成粉,用酥油茶或青稞酒调和成团,便于携带,是牧民放牧的必备食物。

“酥油茶”由酥油、砖茶、盐熬制而成,口感醇厚,御寒提神,是藏族每日必饮的饮品,待客时更是不可或缺。“手抓肉”选取牦牛肉或绵羊肉,清水煮熟后蘸盐食用,保留肉的本味,是节庆宴客的主菜。“青稞酒”以青稞发酵制成,酒精度低,酸甜可口,常用于敬神、待客、庆祝。此外,“酸奶”“奶渣”“藏面”等也是常见食物,展现了藏族利用高原物产的智慧。

藏族传统宴席为分餐式,无饭菜小吃之分。首道食品为足玛米饭,次道为肉脯,第三道为猪膘,第四道为奶酪,第五道为血肠等等,还可以上很多道,最末一道为酸奶。席间不饮酒。主、客可多食、少食或不食,但首道和最末一道非食不可,前者象征吉祥,后者表示圆满。吃饭时讲究食不满口,嚼不出声,喝不作响,拣食不越盘。用羊肉待客,以羊脊骨下部带尾巴的一块肉为贵,要敬给最尊敬的客人。制作时还要在尾巴肉上留一绺白毛,表示吉祥。典型食品藏族的典型食品除糌粑、青稞酒、酥油茶外,还有很多,例如:足玛米饭,藏族传统宴席食品,用足玛、大米、酥油等煮制而成。血肠,藏族传统菜肴,用牛(羊)血为主要原料制成。奶酪,藏族传统菜肴,用牛、羊奶发酵后制成。

藏族民歌分为“鲁”(山歌)和“谐”(歌舞曲)两大类,歌声高亢嘹亮,回荡于高原山谷间,是藏族人民情感的自然流露。山歌(鲁)多为独唱,旋律自由,歌词赞美雪山、草原、爱情,如《在那东山顶上》,歌声能穿透风雪,传递遥远的思念。

歌舞曲(谐)节奏明快,多为集体演唱,配合舞蹈动作,如“锅庄”的伴唱,歌词通俗易懂,多为祝福、欢庆内容。宗教歌曲则庄严肃穆,如“诵经调”,旋律平缓,用于宗教仪式,体现对神灵的敬畏。藏族民歌的演唱不依赖乐器伴奏,以人声的天然穿透力取胜,展现了高原民族的生命力。

藏族舞蹈风格多样,或豪迈刚劲,或柔美舒展,动作多模仿雄鹰、骏马、羚羊等高原生灵,体现人与自然的交融。“锅庄”是最流行的民间舞蹈,男女围成圆圈,顺时针踏步,双手上下摆动,舞姿沉稳有力,歌词多为即兴创作,节庆时可跳至深夜。

“弦子舞”流行于康区,舞者手持弦子(扎念琴),边拉边跳,动作轻盈灵活,脚步随琴声滑动,如流水般流畅,女子的百褶裙随动作飞扬,极具视觉美感。“热巴舞”是民间艺人表演的舞蹈,手持铃鼓,边击边舞,技巧性强,包含翻滚、跳跃等动作,展现艺人的高超技艺。宗教舞蹈“羌姆”(跳神)则庄严神秘,面具狰狞,动作缓慢,用于驱邪祈福,仅在寺庙法会表演。

藏族服饰以“藏袍”为核心,适应高原昼夜温差大的气候,款式宽松肥大,长袖宽腰,下摆长及脚踝。藏袍的面料因身份、季节而异:贵族用绸缎,平民用氆氇(羊毛织物),牧区用兽皮(防风保暖);颜色偏爱红、黄、蓝、绿,象征蓝天、大地、火焰、绿水,体现对自然的崇拜。

藏袍的穿着有讲究:白天束腰,将袖子褪至腰间,便于劳作;夜晚解带,可当被子御寒。服饰注重装饰,腰间佩腰刀、火镰、糌粑袋,既是实用工具,也是身份象征;男女都戴帽子,穿皮靴,配饰多为蜜蜡、松石、珊瑚等珠宝,价值不菲,代代相传。

藏族男装

藏族男装简洁大气,藏袍颜色多为深蓝、墨绿、黑色,面料厚重,冬季加衬羊皮。腰间束宽腰带(多用牛皮制成),左侧挂腰刀(用于割肉、防身),右侧挂火镰和烟袋,便于野外生火。

头戴“毡帽”或“皮帽”,毡帽为圆顶,多为棕色;皮帽以狐狸皮或羊羔皮制成,耳扇可放下,抵御寒风。脚蹬“藏靴”,靴筒高及膝盖,靴面用牛皮,靴底厚实,钉有铁钉,适应高原崎岖地形。男装整体风格沉稳庄重,展现男子的勇武与担当。

藏族女装

藏族女装绚丽多彩,藏袍颜色鲜艳,如绯红、翠绿、姜黄等,面料多为氆氇或绸缎,领口、袖口、下摆镶有彩色滚边,刺绣精美。腰间束丝绸腰带,两端垂于身后,随风飘动,增添柔美。

头饰因地区而异:卫藏地区女子梳多条辫子,缀以松石、珊瑚;康区女子戴“巴珠”(珠宝冠),镶嵌大量宝石,象征财富与地位。耳环、项链、手镯多为金银与珠宝制成,与藏袍相得益彰。脚穿绣花藏靴,靴筒绣有花卉图案,精致美观。女装在节庆时更为华丽,展现女子的端庄与灵动。

藏族帽子

藏族帽子种类繁多,依地区、季节、身份而定,兼具实用与装饰功能。“毡帽”是最常见的款式,以羊毛毡制成,圆顶宽檐,多为棕色或黑色,夏季遮阳,冬季保暖,平民与贵族均可佩戴。

“皮帽”流行于牧区,以狐狸皮、羊羔皮或狼皮制成,帽檐上翻,耳扇宽大,可保护脸颊与耳朵,抵御风雪,是牧民的必备品。“金顶帽”为活佛、高僧专用,帽顶饰有黄金与珠宝,象征神圣与权威,仅在宗教仪式中佩戴。帽子的样式与装饰,既适应高原气候,也体现藏族的身份等级与审美情趣。

藏族鞋靴

藏族鞋靴以“藏靴”为代表,适应高原寒冷多沙的环境,分为“松巴靴”和“嘎洛靴”两大类。松巴靴靴筒用氆氇缝制,靴面绣有彩色花纹,靴尖上翘,靴底为牛皮,轻便美观,适合农区穿着。

嘎洛靴则更为厚实,靴筒用牛皮制成,内衬羊毛,靴底钉有铁钉,防滑耐磨,是牧区牧民的首选,能在雪地、草原自由行走。藏靴的制作工艺复杂,需经过鞣皮、裁剪、刺绣、缝合等多道工序,尤其是靴面的刺绣,图案多为花卉、吉祥八宝,体现藏族的艺术审美。除藏靴外,农区也穿布鞋,以布料缝制,轻便舒适,适合日常劳作。

本文来源于网络,仅代表文章作者的观点,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容的真实性、完整性和原创性与本站无关,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。本站图片来源基于CC0协议的免版税图库,如有疑议请告诉我们,投诉邮箱:1613598000@qq.com