维吾尔族 维吾尔族是中国新疆维吾尔自治区的主要民族,总人口约1177万(2021年数据),主要分布在天山以南的喀什、和田、阿克苏等地,天山以北的乌鲁木......

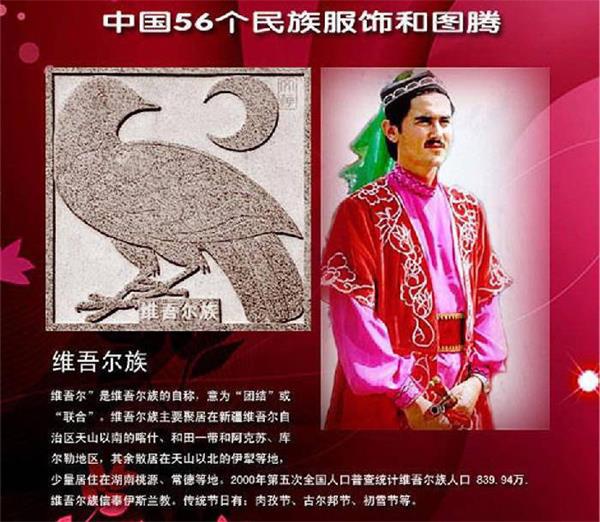

维吾尔族是中国新疆维吾尔自治区的主要民族,总人口约 1177 万(2021 年数据),主要分布在天山以南的喀什、和田、阿克苏等地,天山以北的乌鲁木齐、伊犁等地也有聚居。“维吾尔” 意为 “团结”“联合”,体现了这个民族的凝聚力。维吾尔族是新疆地区历史悠久的民族,其先民在塔里木盆地及周边地区创造了灿烂的绿洲文明,是丝绸之路文化交流的重要参与者和传承者。作为中华民族大家庭的重要成员,维吾尔族在长期发展中形成了独具特色的语言、文化和习俗,为中华文明的多样性作出了重要贡献。

维吾尔族的历史可追溯至古代的“回纥”“回鹘”等族群。公元744年,回纥汗国建立,与唐朝保持密切联系,助唐平定安史之乱,后改称为“回鹘”。9世纪中叶,回鹘汗国灭亡,部分部众西迁至西域,与当地的土著居民融合,逐渐形成维吾尔族的雏形。

宋元时期,维吾尔族先后受喀喇汗王朝、西辽、蒙古帝国统治,在这一过程中,伊斯兰教逐渐取代佛教成为主要信仰。明清时期,维吾尔族聚居区纳入中央王朝版图,清政府设立伊犁将军等机构进行管辖。近代以来,维吾尔族人民与新疆各族人民一道,抵御外来侵略,维护国家统一。1949年新疆和平解放后,维吾尔族进入新的发展阶段,1955年新疆维吾尔自治区成立,为维吾尔族的发展提供了制度保障。如今,维吾尔族在现代化进程中既保持传统民族文化,又积极融入社会发展,实现了民族的繁荣进步。

维吾尔族文化以绿洲农业文明为基础,融合了中原文化、阿拉伯文化、波斯文化等多种元素,形成了独特的文化体系。物质文化方面,传统民居多为土木结构的平顶房,庭院宽敞,设有葡萄架和果园,适应干旱少雨的气候。农业以种植棉花、葡萄、瓜果为主,形成了一套精耕细作的技艺,“瓜果之乡”的美誉由此而来。

非物质文化方面,玉素甫·哈斯哈吉甫的叙事长诗《福乐智慧》、穆罕默德·喀什噶里的百科知识性辞书《突厥语大词典》是祖国文化宝库中的珍贵遗产。鲁明善的《农桑衣食撮要》是我国最早一部按月令记述农事活动的农业专著。故事集《阿凡提的故事》、音乐舞蹈史诗“十二木卡姆”、维族舞蹈等闻名中外。维族传统舞蹈有顶碗舞、大鼓舞、铁环舞、普塔舞等;维族民间舞蹈有赛乃姆、夏地亚纳;民间乐器有“达甫(手鼓)、“都他尔”和“热瓦甫”等。维吾尔民族医学是祖国医学的重要组成部分。坎儿井至今仍发挥着灌溉作用。此外,维吾尔族的民间故事、谚语等口头文学也十分丰富,反映了民族的生活智慧和价值观念。

维吾尔族普遍信仰伊斯兰教,伊斯兰教对其生活习俗、文化传统产生了深远影响。他们严格遵守伊斯兰教的教义和教规,在饮食、服饰、婚丧嫁娶等方面都体现出宗教信仰的印记。清真寺是维吾尔族进行宗教活动的主要场所,如喀什的艾提尕尔清真寺,是中国最大的清真寺之一,也是维吾尔族宗教和文化活动的中心。

伊斯兰教的节日如开斋节、古尔邦节是维吾尔族最重要的节日,节日期间,人们前往清真寺礼拜,走亲访友,举行各种庆祝活动。此外,维吾尔族还保留着一些原始信仰的残余,如对自然神灵的敬畏,但伊斯兰教信仰占据主导地位,成为维系民族文化认同的重要纽带。

维吾尔族婚俗庄重而热闹,遵循伊斯兰教规,同时保留着民族特色。婚姻一般经过提亲、订婚、结婚三个阶段。提亲时,男方家长请媒人前往女方家,若女方同意,便会商定订婚日期。订婚仪式上,男方要向女方家送聘礼,包括衣物、首饰、绸缎等,女方则回赠男方衣物等礼物,双方亲友共同庆祝。

结婚当天,新郎身着盛装,在亲友的陪同下前往女方家迎亲,一路上吹唢呐、打手鼓,热闹非凡。新娘头戴面纱,由亲友护送,在欢呼声中抵达男方家。婚礼仪式在清真寺由阿訇主持,阿訇念诵《古兰经》,为新人祈福,新人交换戒指,结为夫妻。随后举行盛大的婚宴,席间人们唱歌跳舞,“麦西热甫”舞蹈将婚礼气氛推向高潮,新郎新娘也会加入其中,接受亲友的祝福。

维吾尔族丧俗遵循伊斯兰教规,实行土葬,且丧葬仪式简洁庄重。当家中有人去世后,家人会立即通知亲友和清真寺的阿訇,亲友们前来吊唁,慰问家属。死者的遗体要进行清洗、裹尸等处理,然后放入棺木中,棺木简单朴素。

出殡时,由亲友抬着棺木前往墓地,阿訇在前面引路,念诵经文。墓地一般选在地势较高的地方,按照伊斯兰教规定,遗体头朝西、脚朝东埋葬。下葬后,不立墓碑,仅以石块标记。丧期内,家人不穿鲜艳服饰,不宴饮娱乐,以示哀悼。亲友会在死者去世后的第三天、第七天、第四十天和周年举行悼念活动,缅怀逝者。

维吾尔语属阿尔泰语系突厥语族葛逻禄语支,分为中心、和田、罗布三个方言。中心方言分布最广,涵盖喀什、阿克苏、吐鲁番等地区;和田方言主要分布在和田地区;罗布方言分布在巴音郭楞蒙古自治州的罗布泊地区。

各方言在语音、词汇上略有差异,但语法体系一致,使用统一的维吾尔文(以阿拉伯字母为基础)。随着社会发展,汉语成为维吾尔族与其他民族交流的通用语,在城市地区尤为普遍,但维吾尔语在家庭、学校、宗教活动中仍被广泛使用,是民族文化传承的重要载体。

维吾尔族乐器种类丰富,音色优美,具有浓郁的民族特色。“弹布尔”是维吾尔族最具代表性的弹拨乐器之一,琴身细长,音色清脆明亮,常用于独奏和伴奏。“都塔尔”也是重要的弹拨乐器,琴身较大,音色浑厚,是民间音乐演奏的常用乐器。

“艾捷克”是拉弦乐器,琴筒蒙以羊皮,音色悠扬,常用于“十二木卡姆”的演奏。“手鼓”(达甫)是打击乐器,用羊皮蒙制,鼓边缀有铁环,演奏时摇动鼓身,铁环发出清脆的声响,是舞蹈和音乐伴奏的重要乐器。此外,还有“唢呐”“笛子”等吹奏乐器,这些乐器相互配合,演奏出富有维吾尔族特色的音乐。

维吾尔族的节日主要与伊斯兰教信仰相关,“开斋节”和“古尔邦节”是最重要的两个节日。开斋节在伊斯兰教历十月一日,节前一个月为斋月,穆斯林在斋月期间从黎明到日落禁食,开斋节当天,人们清晨沐浴更衣,前往清真寺礼拜,然后走亲访友,共享美食,互致祝福。

古尔邦节在伊斯兰教历十二月十日,又称“宰牲节”,节日期间,有条件的家庭会宰杀牛羊,祭祀真主,招待亲友。除了宗教节日,维吾尔族还有“诺鲁孜节”,这是迎接春天的节日,在每年春分日举行,人们会举行各种庆祝活动,如跳麦西热甫舞、吃诺鲁孜饭,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

维吾尔族习俗体现了对生活的热爱和对他人的尊重。日常礼仪中,见面时要握手问候,男子相见要互相拥抱,妇女相见要互相贴面,体现亲密友好。待客时,主人会热情地奉上茶水、瓜果、馕等食物,客人要双手接过,不能随意拒绝。

饮食方面,维吾尔族有诸多禁忌,禁食猪肉、狗肉等,不饮酒。他们喜爱吃馕、抓饭、烤包子等食物,用餐时习惯席地而坐,用手抓食,但要用右手,左手被视为不洁。服饰方面,维吾尔族传统服饰色彩鲜艳,款式独特,男子多穿长袍,女子多穿连衣裙,头戴头巾。此外,维吾尔族注重清洁卫生,讲究每日沐浴,这与伊斯兰教信仰有关。

维吾尔族美食以面食、肉食、瓜果为主要特色,口味浓郁,香气扑鼻。“抓饭”是维吾尔族的经典美食,以大米、羊肉、胡萝卜、洋葱等为原料,用羊油焖制而成,油亮生辉,味道香甜可口,是招待客人的佳品。

“馕”是维吾尔族的日常主食,以面粉为原料,加入酵母发酵后烤制而成,种类繁多,有芝麻馕、肉馕、油馕等,口感酥脆,便于储存。“烤包子”外皮酥脆,内馅为羊肉、洋葱等,烤制后香气四溢。“烤羊肉串”更是享誉全国,将羊肉切成小块,用铁签串起,在炭火上烤制,撒上孜然、辣椒等调料,味道鲜美。此外,维吾尔族的瓜果如葡萄、哈密瓜、西瓜等,甜美多汁,是夏季解暑的佳品。

维吾尔族民歌旋律优美,节奏明快,充满了生活气息和民族特色。民歌的题材广泛,包括爱情歌、劳动歌、生活歌等。爱情歌表达了青年男女之间真挚的情感,旋律温柔婉转;劳动歌反映了维吾尔族人民的生产劳动场景,如摘葡萄歌、打麦歌等,节奏有力,能够鼓舞人们的干劲。

在音乐风格上,南疆、东疆和刀郎地区的民歌各具特色,南疆的民歌古朴短小,喀什的民歌节奏复杂,库车的民歌热烈活泼,而刀郎地区的民歌则粗犷奔放。这些特点使得维吾尔族民歌在音乐色彩上形成了独特的风格。

维吾尔族民歌的代表作品包括《阿拉木汗》、《半个月亮爬上来》、《达坂城》和《送我一朵玫瑰花》等。这些作品不仅在音乐上具有代表性,也在文化上反映了维吾尔族的生活和情感。此外,维吾尔族民歌还于2008年被列入国家级非物质文化遗产名录,进一步证明了其在文化中的重要地位。

“十二木卡姆”是维吾尔族民歌的集大成者,由十二套大型乐曲组成,每套包含多个乐章,歌词多为古典诗歌,音乐风格多样,既有欢快的舞曲,也有抒情的慢板。维吾尔族民歌的演唱形式多样,有独唱、合唱等,伴奏乐器丰富,使民歌更加动听。

维吾尔族舞蹈活泼欢快,动作优美,具有强烈的节奏感和感染力,是维吾尔族文化的重要组成部分。“麦西热甫”是最具代表性的民间舞蹈,男女老少均可参与,舞蹈动作包括摇头、耸肩、扭腰等,热情奔放,场面热闹非凡。

“盘子舞”是维吾尔族的传统舞蹈之一,舞者头顶托盘,手持筷子,随着音乐的节奏翩翩起舞,托盘上的盘子始终保持平稳,展现出高超的技艺。“手鼓舞”则以手鼓为伴奏,舞者边击鼓边跳舞,动作敏捷,表情丰富,能够充分展现维吾尔族人民的乐观开朗。

维吾尔族的舞蹈可分为自娱性舞蹈、风俗性舞蹈、表演性舞蹈三类。自娱性和风俗性舞蹈中也带有表演和宗教因素。现流传于新疆各地的民间舞蹈主要形式有:赛乃姆、多朗舞、萨玛舞、夏地亚纳、纳孜尔库姆、盘子舞、手鼓舞以及其他表演性舞蹈。

维吾尔族服饰色彩鲜艳,款式独特,体现了民族的审美观念和生活习惯。传统服饰以棉、麻、丝为主要原料,质地柔软舒适。男子多穿“袷袢”(长袍),颜色以黑、白、蓝为主,腰间系腰带,便于活动。女子多穿连衣裙,颜色绚丽多彩,如红、绿、黄等,裙摆宽大,走起路来飘逸动人。

维吾尔族服饰注重装饰,男子的袷袢领口、袖口有刺绣花纹,女子的连衣裙上绣有精美的花卉图案,头戴的头巾也色彩鲜艳,绣有各种花纹。此外,维吾尔族还喜爱佩戴饰品,如男子戴的小花帽,女子戴的耳环、项链、手镯等,这些饰品为服饰增添了亮丽的色彩。

维吾尔族男装

维吾尔族男装简洁大方,以“袷袢”为主要款式,这是一种无领、无扣的长袍,腰间系一条腰带,可束紧衣服,也可悬挂小刀、荷包等物品。袷袢的颜色多为黑色、白色或蓝色,面料厚实,适合在不同季节穿着。

男子头戴“朵帕”(小花帽),这是维吾尔族男装的重要组成部分,帽子上绣有精美的几何图案或花卉图案,颜色鲜艳,款式多样。脚穿皮靴或布鞋,皮靴多为黑色,款式简单大方,便于行走和劳作。男装整体风格庄重而不失洒脱,体现了维吾尔族男子的豪爽性格。

维吾尔族女装

维吾尔族女装绚丽多彩,以连衣裙为主要款式,裙子宽大,裙摆多褶皱,走起路来摇曳生姿。连衣裙的颜色丰富,有红色、绿色、黄色、紫色等,上面绣有精美的花卉、蝴蝶等图案,刺绣工艺精湛,展现了维吾尔族妇女的巧手。

女子头戴头巾,头巾的颜色与连衣裙相搭配,年轻女子的头巾颜色鲜艳,老年女子的头巾颜色则较为素雅。女子还喜爱佩戴各种饰品,如耳环、项链、手镯、戒指等,这些饰品多为金、银、玉石制成,工艺精美,为整体装扮增添了光彩。女装在节庆时更为华丽,展现出维吾尔族女子的美丽与端庄。

维吾尔族帽类及头饰种类很多,在维吾尔族服饰中最有特色维吾尔族男女都喜欢戴帽子,因为戴帽不仅具有防寒或防暑的功能,更重要的是作为生活礼仪中的需要,社交、探亲、访友以及节日聚会等场合均需佩带。维吾尔族的传统帽子主要有皮帽和花帽两大类。

皮帽主要用于御寒,大多用羊皮制作,也有狐皮、狸皮、兔皮、旱獭皮、海獭皮、貂皮等。主要有以下几种:

维吾尔族白吐马克

主要由青年男子戴,形似深钵,羊皮制,绒毛在内,皮板在外,顶部有四个厚大的菱角,在下沿,有一圈白色或黑色毛边。

维吾尔族阿图什吐马克

帽面由黑色平绒或丝绒制成,形似钵形,较喀什吐马克浅,下沿的一圈毛边为旱獭或貂皮制成。

维吾尔族赛尔皮切吐玛克

形状同白皮帽,但布料用平绒或丝绒制成,沿边较细,而用貂皮或其它兽皮作成,此帽一般由中老年男性和宗教人士戴。

维吾尔族欧热吐玛克

该帽约高30公分,形状类梯形、柱形,分里外两层,以一般羊毛皮为里子,黑色羔皮作面,男女农民均戴,女帽主要由老年妇女戴。

维吾尔族开木切特吐玛克

沿边较宽,用海獭皮缝制,帽圈帽顶用黑色或咖啡色平绒、丝绒作面子,此帽子过去多为贵妇佩戴。

维吾尔族库拉克恰

是维吾尔族群众冬季常戴的皮帽,基本形状是圆形,两侧帽瓣较长,可以上下活动。库拉克恰的主要种类之一的羔皮库拉克恰,是较有特色的一种,用羔皮作成,色彩部分为黑色或灰色,它的两侧瓣不能翻下,只是一种装饰;喀力帕克(毡帽),内毡外布,等等。

皮帽本来是冬天戴的,具有保暖和御寒作用。但是维吾尔族群众中有夏天戴皮帽的习俗,是因为它还具有保持头部皮肤湿润和防暑的作用。

维吾尔花帽不仅选料精良,且工艺精湛,制作小花帽的维吾尔工匠,都有一套“绝活”。花帽的图案与纹样千变万化,各不相同花帽的样式、花纹与图案也与各地域环境的有关,各地的花帽,都具有明显的地方特色。喀什地区花帽样式繁多,尤以男花帽显著,那种以黑底白花纹为主,色彩对比强烈、格调典雅的“巴旦木”图案,按纹饰的线构成的,凌角突起而显出立体感,却把黑白色深印在人们的脑海中。

和田、库车地区的花帽则以优质的丝绒面料,又配色彩各异的丝绒编织纹样,疏密有致的穿插,致使纹样透溢出独特韵味。有的花帽镶饰串珠、金银饰片,珠饰圆润光泽,巧妙地运用图案本身结构的因素,使花帽繁花似锦。还有的花帽顶部纹饰凸起,彩线编织细腻,彩球串缀闪亮夺目,是新娘的喜爱之物。吐鲁番地区的花帽则以色彩艳丽著称,那大红的花纹配上翠绿的花纹,宛如朵朵绚丽的奇葩。伊犁地区的花帽,不仅突出线纹的流动感,它的特色具有素雅、大方的优点,花帽造型扁浅圆巧,纹样简炼概括。

维吾尔族巴旦姆花帽

是用巴旦姆杏核变形和添加花纹的一种图案,其纹样姿态丰富多样,多是黑底白花,庄重、古朴、大方,维吾尔族男性老幼都喜欢戴这种花帽。

维吾尔族塔什干花帽

原是塔什干流行的一种花帽,是对格刺绣几何形纹花帽的通称,深受广大男女青年所喜爱,一般色彩对比强烈,火红闪耀如盛开的花丛。

维吾尔族格来木花帽

即扎绒花帽,帽似地毯绒面,绣法费工,比较少,但广为男女青年喜爱。

维吾尔族曼波尔花帽

顶绣四组圆开纹样,边有四组长方或圆形纹样,是最常见的一种男女老幼都可戴的花帽。

维吾尔族奇曼花帽

也是普通常见的花帽,帽以米字为骨架,花枝叶交错,花纹以枝杆连结或线条分隔,成多个正反三角、菱形格局,帽面图案似地毯排列,也称奇曼塔什干朵帕,女性穿戴。

维吾尔族再尔花帽

即金银线盘绣花帽,是姑娘、妇女最喜爱一种花帽,所绣的花多是立体的,在阳光下熠熠闪耀,给人以华贵端庄之感。

维吾尔族玛日江朵帕

即串珠亮片花帽,是姑娘和小女孩最常戴的花帽之一。

维吾尔族金片花帽

是用压、镂花纹金片缀在帽上加以装饰,是旧时富家妇女戴的一种很贵重的花帽,已见不到戴这种花帽的人了。

维吾尔族吐鲁番花帽

是吐鲁番、鄯善、托克逊地区流行的一种男女老幼都戴的花帽。其特点是花大底空小,而且颜色特别火红鲜艳,只有这一地区的老年人还戴这种艳丽夺目的花帽。绝大多数使用绿色为底色。

维吾尔族伊犁花帽

是流行在伊犁地区的一种大方、雅致,男女都可戴的花帽。它的花纹纤细、色彩柔和。五瓣花帽,维吾尔语称“白西塔拉多帕”。一般花帽是四瓣拼缝成的,而这种花帽比一般花帽多一瓣,是一种男孩、女孩戴的花帽,帽子较小,纹样比较简单。绝大多数使用红色为底色。

维吾尔族夏帕克帽

即瓜皮帽,是新疆南部地区男性老幼夏季戴的一种便帽,有时冬季作为衬帽,多为素面,有些在帽口有水纹。

维吾尔族赛里甫西吐玛克

即高筒花帽,也有人称赛兰多帕,多为宗教神职人员戴,上缠赛兰。其特色在于头部上方缠绕的赛兰,为佩戴者增添了一份庄重与神秘。

阿克多帕

阿克多帕,也就是我们常说的白色帽,其特点在于帽上精致的白色线扎花纹。这款帽子专为做礼拜时佩戴,简洁而不失庄重。

维吾尔族先民由于经历过长期的狩猎、游牧生活,为了适应这种生活,养成了穿“玉吐克”(皮靴)的习俗,这种装束至今仍为维吾尔人所喜爱。维吾尔族的鞋类主要有“玉吐克”(皮靴),“去如克”(皮窝子),“买赛”(软靴),“开西”(皮鞋,类似套鞋,多在夏季穿),“喀拉西”(套鞋)。维吾尔族群众的鞋、靴多用牛羊皮革做成。过去维吾尔族群众女式靴子上绣有各种花纹,非常漂亮。维吾尔族男女都喜欢“玉吐克”(皮靴),中老年人多穿“买赛”,外面加穿“喀拉西”(套鞋)。过去维吾尔族多穿用皮子做的“喀拉西”,则普遍用橡胶制作的“喀拉西”,既可以保暖,又可以保护靴鞋,入室或清真寺大殿要脱套鞋,以保持室内清洁。寒冷的地方,冬天穿毡筒。

维吾尔族鞋靴注重实用性和美观性,以皮靴和布鞋为主。皮靴是维吾尔族人民喜爱的鞋款,多为黑色,靴筒较高,靴头尖翘,靴面绣有简单的花纹,既保暖又耐磨,适合在不同的地形行走。

布鞋的款式多样,有圆口鞋、方口鞋等,鞋面多为布料制成,轻便舒适,适合日常穿着。女子的布鞋在鞋头和鞋帮处绣有精美的花纹,颜色鲜艳,与连衣裙相搭配,十分美观。维吾尔族鞋靴的制作工艺精湛,体现了民族的手工技艺和生活智慧,适应了新疆地区的气候和生活环境。

本文来源于网络,仅代表文章作者的观点,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容的真实性、完整性和原创性与本站无关,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。本站图片来源基于CC0协议的免版税图库,如有疑议请告诉我们,投诉邮箱:1613598000@qq.com