土家族 土家族是中国历史悠久的少数民族之一,总人口约958万(2021年数据),主要聚居在湖南、湖北、重庆、贵州四省市交界的武陵山区,其中湖南省湘西土......

土家族是中国历史悠久的少数民族之一,总人口约958万(2021年数据),主要聚居在湖南、湖北、重庆、贵州四省市交界的武陵山区,其中湖南省湘西土家族苗族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州是主要聚居区。土家族自称“毕兹卡”,意为“本地人”,其先民早在先秦时期就生活在这片土地上,是武陵山区的原生民族之一。土家族人民在长期的生产生活中,创造了适应山地环境的独特文化,以勤劳勇敢、热情好客著称,是中华民族大家庭的重要成员。

土家族的历史可追溯至古代的“巴人”,巴人是商周时期活跃在长江上游的一个部落联盟,曾建立巴国。秦灭巴后,巴人逐渐南迁,与武陵山区的土著居民融合,形成了土家族的雏形。两汉时期,土家族先民被称为“武陵蛮”“澧中蛮”,与中央王朝保持着时而臣服、时而反抗的关系。

唐代,土家族地区纳入羁縻州管辖,社会经济得到一定发展。宋代,土家族先民被称为“土人”,开始形成稳定的民族共同体。元明清时期,土家族地区实行土司制度,中央王朝通过册封土家族首领为土司,实现对该地区的间接统治。明清之际,部分土司因势力膨胀而割据一方,清政府在雍正年间推行“改土归流”政策,废除土司制度,设立州县,加强了对土家族地区的直接管辖,促进了民族融合。近代以来,土家族人民积极投身反帝反封建斗争,为国家独立和民族解放作出了贡献。新中国成立后,土家族地区实行民族区域自治,1957年湘西土家族苗族自治州、1983年恩施土家族苗族自治州先后成立,推动了土家族社会经济和文化的发展。

土家族文化具有浓郁的山地农耕文化特色,融合了巴文化、楚文化和汉文化的元素,内容丰富多样。物质文化方面,传统民居“吊脚楼”是土家族建筑的代表,多依山而建,木质结构,楼下架空,楼上住人,既通风防潮,又节省土地,体现了土家族人民适应自然环境的智慧。

土家族的手工艺技艺精湛,尤以织锦(“西兰卡普”)最为著名,以棉纱为经、五彩丝线为纬,织出各种几何图案、花鸟鱼虫等,色彩艳丽,图案精美,被誉为“土家之花”,是土家族文化的重要象征。非物质文化方面,土家族有丰富的口头文学,包括神话、传说、故事、歌谣等,《摆手歌》是土家族的长篇史诗,讲述了民族的起源、迁徙和发展。此外,土家族的历法、医药、武术等也独具特色,是民族文化的重要组成部分。

土家族的信仰以原始宗教为主,崇拜自然神灵、祖先和图腾,具有多元性和包容性。自然崇拜中,土家族人民认为山、水、树、石等都有灵性,尤其崇拜山神和土地神,每个村寨都有“土地庙”,定期祭祀,祈求风调雨顺、五谷丰登。

祖先崇拜在土家族信仰中占据重要地位,他们相信祖先的灵魂能够保佑子孙后代,家中设有祖先神龛,逢年过节和重大事件时都会祭祀祖先。土家族还崇拜白虎,认为白虎是其图腾,传说其始祖廪君死后化为白虎,因此白虎被视为民族的保护神,许多器物和建筑上都有白虎图案。部分地区的土家族受道教影响,信仰道教神灵,举行道教仪式,但传统信仰仍占主导地位。

土家族婚俗独具特色,注重自由恋爱和传统礼仪的结合。“哭嫁”是土家族婚俗中最具特色的环节,新娘在出嫁前半个月至一个月就开始哭嫁,哭述对父母的养育之恩、对亲友的不舍之情,歌词即兴创作,情真意切,哭嫁的好坏被视为衡量女子贤德的标准之一。

提亲时,男方请媒人前往女方家,携带酒、肉、糖等礼物,若女方家同意,便会商定“放话”(订婚)日期。订婚时,男方要向女方家送聘礼,包括衣物、布匹、首饰、礼金等,女方回赠男方鞋、帽等礼物。婚礼当天,新郎带领迎亲队伍前往女方家,迎亲途中要经过女方亲友的“拦门酒”考验,饮酒对歌后才能进门。新娘身着盛装,在亲友的护送下前往男方家,举行拜堂仪式,之后“闹洞房”,热闹非凡。婚后,新娘要回门,与新郎一起看望娘家父母。

土家族丧俗庄重肃穆,体现了对逝者的哀悼和对生命的敬畏,流程包括停灵、吊唁、出殡、下葬等环节。当家中有人去世后,家人会立即通知亲友,为逝者擦洗身体,换上寿衣,将遗体停放在堂屋,设置灵堂,点燃长明灯,摆放祭品。

亲友前来吊唁,携带香烛、纸钱、酒肉等祭品,向逝者行跪拜礼,安慰逝者家属。停灵期间,会请“土老司”(巫师)念经超度,跳“丧鼓舞”,以欢快的舞蹈和音乐送别逝者,体现了土家族“视死如生”的观念。出殡时,由亲友抬着棺材前往墓地,沿途撒纸钱,燃放鞭炮。土家族多实行土葬,墓地选在依山傍水的地方,下葬后堆起坟冢,部分地区有立墓碑的习俗。丧期内,家人身着素服,不娱乐,不参加喜庆活动,以表哀悼。

土家语属汉藏语系藏缅语族,分为北部方言和南部方言,北部方言分布在湖南龙山、永顺、保靖和湖北来凤、鹤峰等地,南部方言分布在湖南凤凰、贵州松桃等地。土家语与汉语有一定的联系,吸收了不少汉语词汇,但也保留了自身的特点,如声调复杂,词汇丰富。

由于长期与汉族交往,许多土家族人兼通汉语,汉语成为土家族与其他民族交流的主要语言,土家语的使用范围逐渐缩小,目前主要在部分偏远山区的老年人中使用。土家族没有本民族的文字,历史上曾使用过一些符号记录信息,如今主要使用汉字。

土家族乐器种类丰富,与生产生活、节庆活动和宗教仪式密切相关,主要有打击类、吹奏类、弹拨类等。“咚咚喹”是土家族特有的吹奏乐器,用竹子制成,音色清脆悠扬,常用于独奏或伴奏民歌、舞蹈,是土家族人民喜爱的乐器之一。

“打溜子”是土家族著名的打击乐合奏,由马锣、大锣、头钹、二钹四种乐器组成,节奏明快,旋律多变,表现力丰富,常用于婚礼、节庆等喜庆场合,被誉为“土家族的交响乐”。此外,还有“牛角号”“三弦”“月琴”等乐器,牛角号声音洪亮,用于召集群众或狩猎;三弦和月琴常用于伴奏民歌,音色浑厚圆润。

土家族的节日众多,“舍巴日”(摆手节)是最隆重的传统节日,每年农历正月初三至十五举行,不同地区的具体日期略有差异。节日期间,土家族人民身着盛装,聚集在摆手堂,举行祭祀祖先、跳摆手舞、唱摆手歌等活动,同时还会举行赛马、射箭、摔跤等体育比赛,热闹非凡。

“赶年”是土家族的独特节日,比汉族春节早一天,即农历腊月二十九(月小为二十八),据说源于古代土家族为抗击外敌,提前一天过年出征的传说。过年期间,人们贴春联、挂灯笼、吃年饭、守岁、拜年,充满喜庆氛围。此外,土家族还有清明节、端午节、中秋节等与汉族相似的节日,但庆祝方式各有特色,融入了土家族的文化元素。

土家族习俗丰富多彩,体现了对自然的敬畏和对生活的热爱。在生产习俗方面,土家族以农耕为主,兼营林业、畜牧业,注重因地制宜,根据山区的特点安排农事活动,形成了一套适应山区环境的生产经验,如“刀耕火种”“轮作休耕”等。

在社交礼仪方面,土家族人民热情好客,客人来访时,主人会拿出好酒好菜招待,“三杯酒”是土家族待客的礼节,客人需喝三杯酒才能表示对主人的尊重。土家族注重团结互助,一家有红白喜事,全寨人都会主动帮忙。饮食习俗上,土家族喜爱酸辣口味,善用辣椒、花椒、大蒜等调料,“腊肉”“糍粑”“合渣”是土家族的特色食品,体现了对食材的充分利用。

土家族美食以酸辣鲜香为特色,善于利用山区的物产制作佳肴,口味浓郁独特。“腊肉”是土家族饮食文化的代表,将猪肉用盐、花椒等调料腌制后,挂在火塘上方熏制而成,肉质紧实,味道香醇,可长期保存,是招待客人的必备食品。

“糍粑”是土家族的传统食品,用糯米蒸熟后捶制而成,口感软糯,可煎、炸、烤、煮等多种吃法,是过年、过节的必备食品。“合渣”(又称“懒豆腐”)是土家族的家常菜,将黄豆磨成浆,与蔬菜一起煮制而成,味道鲜美,营养丰富。“社饭”是清明节吃的特色食品,用糯米、大米、野蒿、腊肉、花生等食材混合蒸制而成,香气扑鼻。此外,土家族还有“酸酢鱼”“酸酢肉”等特色腌制食品,味道酸辣开胃,便于储存。

土家族民歌是土家族人民情感的表达,内容丰富,形式多样,贯穿于土家族人民的生产生活、恋爱婚姻、节日庆典等各个方面。土家族民歌的曲调因地区和场合而异,有“山歌”“情歌”“哭嫁歌”“摆手歌”等多种类型。

“山歌”多在山间田野演唱,旋律高亢悠扬,歌词即兴创作,反映了土家族人民的生产生活和情感世界。“情歌”是青年男女表达爱意的重要方式,旋律优美动听,歌词真挚感人,通过对唱的形式传递爱慕之情。“哭嫁歌”是新娘在出嫁前演唱的歌曲,旋律悲伤婉转,歌词表达了对父母、亲友的不舍之情。“摆手歌”是土家族的长篇史诗,在摆手节上演唱,旋律庄重,歌词讲述了民族的历史、神话传说等。

土家族舞蹈风格独特,与生产生活、宗教仪式和节庆活动紧密相关,动作粗犷豪放、热情奔放。“摆手舞”是土家族最具代表性的舞蹈,在摆手节上表演,舞者身着盛装,手持“八宝铜铃”或绸带,随着锣鼓声翩翩起舞,动作包括“单摆”“双摆”“回旋摆”等,模仿生产劳动、狩猎、战斗等场景,气势恢宏,展现了土家族人民的勤劳和勇敢。

“茅古斯舞”是土家族的古老舞蹈,表演者身披茅草,头戴草帽,模仿原始人的形象,动作简单古朴,常用于祭祀祖先和庆祝丰收,被称为“中国舞蹈活化石”。“铜铃舞”是土家族的宗教舞蹈,由“土老司”表演,手持铜铃,随着铃声起舞,动作神秘庄重,用于驱邪祈福。此外,土家族还有“跳丧舞”“花灯舞”等舞蹈,各具特色,展现了土家族人民的生活情趣和精神风貌。

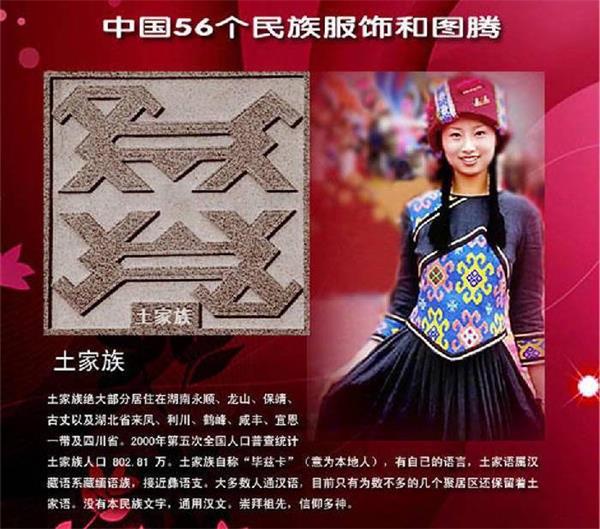

土家族服饰具有浓郁的民族特色,款式简洁大方,色彩鲜明,体现了土家族人民的审美观念和生活习惯。传统服饰的面料多为自织的土布(“家机布”),颜色以青、蓝、白、黑为主,辅以刺绣、挑花等装饰。

男子服饰相对简单,多为对襟短衫、长裤,腰间系腰带,头戴头巾或帽子。女子服饰则较为精美,上衣多为矮领、右衽,袖口、衣襟处有刺绣或挑花装饰,下着长裤或百褶裙,腰间系绣花围裙,头戴头巾或帽子,佩戴银饰。土家族服饰的装饰图案多为花鸟、几何纹等,寓意吉祥如意,体现了土家族人民对美好生活的向往。

土家族男装

土家族男装款式简洁实用,注重舒适和便于劳动。上衣多为对襟短衫,以青、蓝、白色土布制成,领口、袖口有简单的刺绣或滚边装饰,夏季穿单衫,冬季穿棉衫或夹袄。

裤子为长裤,裤脚宽松,便于活动,颜色与上衣相协调。男子腰间系一条布带(“腰带”),多为青、蓝色,可束紧衣服,也可悬挂烟袋、刀具等物品。头戴头巾,多为青、白色,缠绕在头上,既能保暖又能防晒,适应山区的气候和劳动需求。男装的装饰较少,整体风格质朴大方,体现了土家族男子的勤劳和干练。

土家族女装

土家族女装款式多样,精美秀丽,体现了土家族女子的心灵手巧。上衣多为矮领、右衽,以青、蓝、白色土布制成,领口、袖口、衣襟处绣有精美的花纹图案,如花鸟、几何纹等,色彩鲜艳,工艺精湛。

下着长裤或百褶裙,长裤裤脚绣有花纹,百褶裙褶皱细密,行走时飘逸动人。女子腰间系一条绣花围裙,围裙上绣有各种图案,是女装的重要装饰。头戴头巾或帽子,头巾多为青、白色,绣有花纹,帽子有圆顶帽、斗笠等,佩戴银饰,如耳环、项链、手镯等,银饰精美,为整体装扮增添光彩。女装在节庆时更为华丽,展现了土家族女子的美丽与端庄。

土家族帽子

土家族帽子种类多样,不同性别、年龄和场合的帽子款式不同,具有实用和装饰的双重功能。男子多戴头巾或斗笠,头巾以青、蓝、白色为主,缠绕在头上,保暖防晒;斗笠用竹篾编织而成,轻便耐用,适合在田间劳动和山区行走时佩戴。

女子的帽子更为精美,有的戴绣花头巾,头巾上绣有各种花纹图案,色彩鲜艳;有的戴圆顶帽,帽檐较宽,绣有花纹,既能遮阳又能挡雨;有的戴“风帽”,用布料制成,冬季佩戴,保暖性好。土家族帽子的样式和装饰体现了土家族的审美观念和生活智慧,是土家族文化的重要组成部分。

土家族鞋靴

土家族鞋靴注重实用性和舒适性,适应山区的地形和气候,主要有布鞋、草鞋、棉鞋等。布鞋是土家族人民的主要鞋款,以自织的土布为原料,手工缝制而成,款式有圆口鞋、方口鞋等,男子的布鞋款式简单,颜色多为青、蓝、黑;女子的布鞋鞋面上绣有花纹图案,如花鸟、几何纹等,颜色鲜艳,精美秀丽。

草鞋用稻草或麻编织而成,轻便透气,适合在炎热的季节穿着,是田间劳动的常用鞋款。棉鞋在冬季穿着,以布料为面,棉花为里,保暖性好,款式与布鞋相似。此外,土家族还有“绣花鞋”,是女子在节庆或婚礼时穿着的鞋款,鞋面上绣有精美的花纹,工艺精湛,是土家族手工艺的体现。土家族鞋靴的制作工艺体现了土家族人民的手工技艺和生活智慧,适应了山区的生产生活需求。

本文来源于网络,仅代表文章作者的观点,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容的真实性、完整性和原创性与本站无关,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。本站图片来源基于CC0协议的免版税图库,如有疑议请告诉我们,投诉邮箱:1613598000@qq.com

TAG: 土家族 56个民族 五十六个民族 湘西土家族苗族自治州