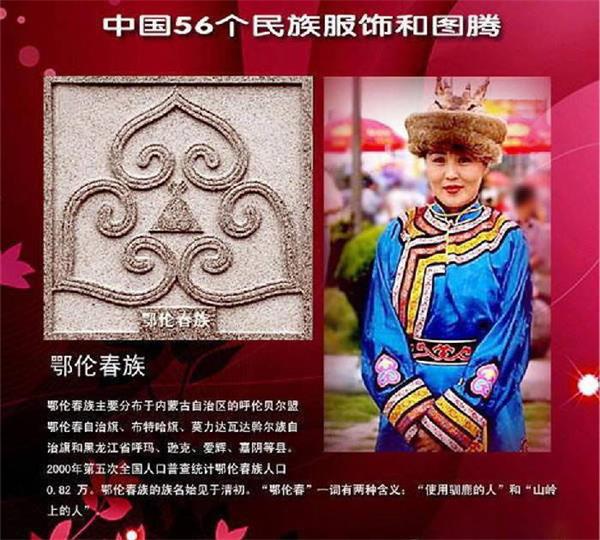

鄂伦春族 鄂伦春族是中国人口较少的民族之一,总人口约9168人(2021年数据),主要分布在内蒙古自治区呼伦贝尔市的鄂伦春自治旗、扎兰屯市,以及黑龙江......

鄂伦春族是中国人口较少的民族之一,总人口约9168人(2021年数据),主要分布在内蒙古自治区呼伦贝尔市的鄂伦春自治旗、扎兰屯市,以及黑龙江省的塔河、呼玛、逊克等县。“鄂伦春”意为“山岭上的人”或“使用驯鹿的人”,精准勾勒出这个民族与山林的紧密联系。他们世代在大小兴安岭的密林深处从事狩猎和采集,是典型的森林民族,以勇敢剽悍、精于骑射著称,在长期的山林生活中形成了独特的民族文化,是中华民族多元一体格局中的重要一员。

鄂伦春族的历史可追溯至古代的“肃慎”“挹娄”“勿吉”等族群,与满族、鄂温克族等有着同源关系。唐代,鄂伦春族先民被称为“室韦”的一支,活动于外兴安岭以南地区;元代,被归入“林木中百姓”,受辽阳行省管辖;明代,属于“野人女真”的一部分,与中央王朝保持朝贡关系。

清代,鄂伦春族被编入“布特哈八旗”,承担贡貂和戍边任务,狩猎活动受到一定限制。19世纪中叶后,随着沙俄的入侵和移民的涌入,鄂伦春族的生存空间受到挤压,狩猎经济逐渐衰落。新中国成立后,鄂伦春族实现了从游猎到定居的历史性转变,1951年成立鄂伦春自治旗,开始了现代化的新生活,但仍保留着浓厚的民族特色。

鄂伦春族文化以狩猎文明为核心,充满了对自然的敬畏与适应智慧。物质文化方面,传统民居“撮罗子”(“斜仁柱”)极具特色,以数十根落叶松杆搭成圆锥形框架,夏季覆以桦树皮,冬季裹以狍皮,搭建拆卸便捷,适应游猎迁徙。狩猎工具制作精良,弓箭、猎枪(近代)、陷阱等是生存必备,桦皮工艺堪称一绝,用桦树皮制成的箱、篓、船等器皿,轻便防水,刻有简单花纹,兼具实用与美观。

非物质文化方面,鄂伦春族没有本民族文字,历史文化通过口述传承,包括神话、传说、故事等,《恩都力创造了鄂伦春人》等创世神话讲述了民族起源。狩猎知识世代相传,对山林野兽的习性、气候的变化有着精准的把握。此外,他们的绘画多以狩猎场景为题材,线条粗犷,色彩鲜明,记录着山林生活的点滴。

鄂伦春族信仰萨满教,崇拜自然神灵、祖先和动物图腾,认为万物有灵。“萨满”是人与神灵沟通的媒介,能通过跳神仪式为族人治病、祈福、占卜吉凶,萨满服饰由兽皮制成,缀有铜镜、贝壳、铜铃等,帽饰鹿角,象征与神灵的连接。

自然崇拜中,对山神“白那恰”的祭祀尤为重要,猎人在狩猎前会向山神祈祷,祈求多获猎物;对火神也十分敬畏,认为火能驱邪取暖,严禁向火中扔脏物或用脚踩火。祖先崇拜体现在日常起居中,家中悬挂祖先画像,逢年过节焚香祭拜。动物图腾中,熊被视为“祖先”,猎获熊后会举行特殊仪式,表达敬畏与感恩。

鄂伦春族婚俗保留着游猎民族的质朴特色,注重自由恋爱与族群认可。青年男女在狩猎、采集或节庆活动中相识,若情投意合,男方会请媒人向女方家提亲,媒人需携带烟酒等礼物,多次登门表达诚意。女方家长同意后,双方商定聘礼(多为马匹、猎枪、皮毛等)和婚期。

婚礼当天,新郎带领亲友骑马前往女方家,沿途需经过女方亲友的“拦门”考验,如对歌或比试射箭,通过后才能进门。新娘身着盛装,由兄长或舅舅抱上雪橇或马,随新郎前往男方家。婚礼上,全族欢聚,杀猪宰羊,饮酒歌舞,萨满会为新人祈福,祝愿婚姻美满、多子多福。婚后,新娘需尽快适应狩猎生活,与丈夫共同承担家庭责任。

鄂伦春族丧俗庄重肃穆,与狩猎文化紧密相关,实行土葬或风葬(树葬)。家中有人去世,需立即通知亲友,遗体用兽皮包裹,停放在“撮罗子”的左侧(视为吉祥方位),灵前点长明灯,供肉食和酒。

若死者为老年人或正常死亡,多实行土葬,墓地选在向阳的山坡,棺木用桦树皮或木板制成,随葬品有生前使用的弓箭、烟袋等。若为未成年人或非正常死亡,则实行风葬,将遗体置于大树枝桠上,认为这样灵魂能回归自然。出殡时,亲友护送,不燃放鞭炮,避免惊扰亡灵。丧期内,家人不娱乐、不狩猎,以表哀悼。

鄂伦春语属阿尔泰语系满-通古斯语族通古斯语支,与鄂温克语相近,内部可分为托扎敏、呼玛、逊克三个方言,差异较小,彼此能顺畅交流。鄂伦春语词汇中,狩猎、动物、自然现象相关的术语极为丰富,如对不同年龄段的鹿、狍子有专属称谓,体现了对山林生态的细致观察。

由于没有本民族文字,历史文化全靠口耳相传。近代以来,随着与汉族等民族的交流增多,鄂伦春人多兼通汉语,汉语成为日常交流和教育的主要语言,鄂伦春语的使用范围逐渐缩小,目前主要在老年人中流传,年轻一代能熟练使用者较少,亟待保护传承。

鄂伦春族乐器多与狩猎生活相关,以吹奏类和打击类为主,音色质朴,充满山林气息。“口弦琴”(“明努卡”)是最具代表性的乐器,以铁或铜制成,形似小镰刀,含于口中拨动发声,音色纤细悠扬,常用于青年男女表达爱意,或在独处时抒发情感。

“鹿哨”(“乌力安”)是狩猎辅助工具,也可作为乐器,用桦木或牛角制成,能模仿鹿的叫声,吸引猎物,闲暇时吹奏简单曲调,增添生活乐趣。此外,“手鼓”(萨满鼓)在宗教仪式中使用,鼓面蒙以兽皮,鼓边缀铜铃,萨满跳神时敲击,声音雄浑,配合舞蹈动作沟通神灵。

鄂伦春族的节日多与狩猎生产、宗教信仰相关,“篝火节”是最盛大的节日,每年农历六月十八日举行,源于传统的祭火仪式,如今演变为民族团结的盛会。节日当天,鄂伦春人聚集在篝火旁,杀猪宰羊,共享美食,夜间点燃篝火,跳起传统舞蹈,萨满诵经祈福,青年男女对唱情歌,热闹非凡。

“春节”是另一重要节日,节前打扫“撮罗子”或房屋,准备年货(主要是肉类和兽皮),除夕吃“手把肉”,通宵守岁,晚辈向长辈磕头拜年,长辈赠“压岁钱”(多为兽皮或食物)。此外,还有“抹黑节”(农历正月十六),人们相互往脸上抹黑,认为能驱邪避灾,保佑来年平安。

鄂伦春族习俗处处体现对自然的依赖与尊重。狩猎习俗中,遵循“见者有份”的原则,猎获物由参与狩猎者平均分配,即使路过的人也能分得一份,体现集体主义精神;猎获熊后,要举行“祭熊”仪式,称熊为“祖父”“祖母”,食用熊肉时需发出乌鸦般的叫声,以示不是人在吃,而是乌鸦在吃。

日常礼仪中,客人来访,主人会拿出最好的肉食和酒招待,若客人是猎人,还会分享狩猎经验。饮食上,以兽肉为主,尤其喜爱狍子肉、鹿肉,吃法有煮、烤、熏等,兽肉多煮食,保留本味。此外,鄂伦春族忌直呼长辈姓名,忌在“撮罗子”内随意喧哗,这些习俗维系着族群的秩序与和谐。

鄂伦春族美食以山林野味为主要特色,做法粗犷质朴,注重保留食材本味。“手把肉”是最具代表性的菜肴,将狍子、鹿、野猪等兽肉切成大块,清水煮熟,蘸盐水或野韭菜花食用,肉质鲜嫩,营养丰富,是狩猎归来后的犒劳美食。

“熏肉”是保存肉类的重要方式,将煮熟的兽肉用松树枝熏制,可长期存放,味道香醇,便于携带,是狩猎途中的常备食物。“桦树汁”是春季的天然饮品,从桦树中汲取汁液,清甜爽口,富含营养。此外,“烤肉串”(用兽肉切成小块,穿在树枝上烤熟)、“肉粥”(兽肉与小米同煮)等也常见于日常饮食,展现了山林民族利用自然资源的智慧。

鄂伦春族民歌是山林生活的写照,题材广泛,包括狩猎歌、情歌、叙事歌等,旋律简洁明快,多为即兴演唱,没有固定歌词,随情而发。狩猎歌(“打猎歌”)节奏与骑马、射箭动作相配合,歌词赞美猎获的喜悦和猎犬的勇猛,演唱时声调高亢,充满力量。

情歌(“赞达仁”)旋律温柔,歌词直白真挚,青年男女通过对唱表达爱慕之情,如“高山上的青松不怕风,我对你的情意永不变”。叙事歌篇幅较长,讲述民族历史、神话传说,由老年人传唱,是传承文化的重要载体。民歌演唱多无乐器伴奏,以人声自然发声,歌声回荡在山林间,与风声、兽鸣相和。

鄂伦春族舞蹈源于狩猎生活和宗教仪式,动作模仿野兽姿态或狩猎场景,风格粗犷豪放。“狩猎舞”是最具代表性的舞蹈,舞者模仿熊的蹒跚、鹿的奔跑、鹰的盘旋,动作夸张有力,展现狩猎时的紧张与兴奋,常由男子表演,配合呼号声,极具感染力。

“篝火舞”(“圈舞”)是集体舞蹈,男女老少手拉手围成圆圈,随节奏踏步、摆动,动作简单整齐,在节日或聚会时表演,气氛热烈欢快,体现族群的团结。“萨满舞”则庄重神秘,萨满在祭祀时表演,手持神鼓,动作包括跳跃、旋转、摆臂等,配合咒语,用于驱邪祈福,是宗教仪式的核心环节。

鄂伦春族服饰以兽皮为主要原料,尤以狍皮、鹿皮为主,保暖性强,适应严寒的山林气候。传统服饰款式简洁实用,男女均穿长袍(“苏恩”),长袍立领、右衽,袖口和下摆收紧,便于骑马狩猎。

服饰装饰较少,多为实用配件,如男子腰间系皮腰带,悬挂猎刀、火镰、烟袋等;女子在领口、袖口绣简单的花纹,或缀以贝壳、铜铃。冬季穿“皮套裤”,套在长袍外,增加保暖性;夏季则穿“单皮袍”,轻便透气。服饰的颜色多为兽皮的天然色,仅在节庆时会用植物染料染成红色或黄色。

鄂伦春族男装

鄂伦春族男装以狍皮长袍为主,冬季长袍内衬毛皮,厚实保暖,夏季则用鞣制过的轻软狍皮,凉爽透气。长袍外可套“皮坎肩”,便于活动,颜色多为黄色或棕色(兽皮原色)。

裤子为“皮裤”,裤脚束紧,套在皮靴外,防止积雪灌入。男子头戴“狍头皮帽”,将完整的狍头皮鞣制后制成,保留耳朵和犄角,不仅保暖,狩猎时还能起到伪装作用。脚穿“皮靴”(“其克密”),用狍皮或鹿皮制成,靴筒高及膝盖,内垫乌拉草,防水防潮,适合在雪地行走。男装整体风格剽悍实用,尽显猎人本色。

鄂伦春族女装

鄂伦春族女装同样以兽皮长袍为主体,但款式略收腰,更显柔美,领口、袖口和衣襟处绣有简单的几何纹或花卉纹,用红、绿等颜色的线刺绣,增添生气。长袍外可系“围裙”(“阿西苏”),用彩色布料或薄皮制成,年轻女子的围裙装饰更精致。

女子发型为“盘发”,用红布条系紧,插有骨簪或木簪,已婚女子戴“耳环”(用铜或银制成)。脚穿“皮靴”,与男装款式相似,但靴口绣有花纹,更显细腻。女装在节庆时会佩戴更多饰品,如贝壳项链、铜手镯等,展现民族的审美情趣。

鄂伦春族帽子

鄂伦春族帽子以“狍头皮帽”为特色,是男子的标志性头饰,用整张狍头皮制成,保留狍子的耳朵、眼睛和犄角,经过鞣制处理后柔软耐用,冬季戴在头上,既能保暖,又能在狩猎时伪装成狍子,迷惑野兽,是山林生存的智慧结晶。

女子帽子相对简单,冬季戴“皮帽”,用狍皮或鹿皮制成,帽檐较小,内衬毛皮;夏季则用桦树皮制成“凉帽”,轻便透气,帽檐宽,可遮阳挡雨。帽子的样式虽简单,但与服饰搭配协调,适应山林的气候与生活需求。

鄂伦春族鞋靴

鄂伦春族鞋靴以“皮靴”为主,是山林生活的必备品,分为“短靴”和“长靴”。长靴(“其克密”)用狍皮或鹿皮缝制,靴筒高及膝盖,靴底厚实,有的还钉有兽骨或金属片,防滑耐磨,适合在雪地和密林行走,靴内垫乌拉草,保暖性极佳。

短靴(“奥路奇”)靴筒及踝,便于夏季穿着,款式简单,同样用兽皮制成。此外,还有“棉鞋”(冬季在皮靴内垫棉花)和“雨靴”(用桦树皮制成,雨天穿用)。鞋靴的制作工艺精湛,针脚细密,能有效防水,体现了鄂伦春族适应严寒环境的生存智慧。

本文来源于网络,仅代表文章作者的观点,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容的真实性、完整性和原创性与本站无关,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。本站图片来源基于CC0协议的免版税图库,如有疑议请告诉我们,投诉邮箱:1613598000@qq.com