满族 满族是中国历史悠久的少数民族之一,总人口约1042万(2021年数据),主要分布在东北三省,以辽宁省最多,其余散居于河北、内蒙古、北京等省市及全......

满族是中国历史悠久的少数民族之一,总人口约1042万(2021年数据),主要分布在东北三省,以辽宁省最多,其余散居于河北、内蒙古、北京等省市及全国各地。“满洲”为族名,意为“吉祥”,其先民可追溯至先秦时期的肃慎,历经挹娄、勿吉、靺鞨、女真等发展阶段,1635年皇太极改“女真”为“满洲”,1911年后简称“满族”。满族在历史上曾建立后金和清朝,对中国疆域的奠定和多民族国家的发展作出了重要贡献,其文化既保留本民族特色,又广泛吸收汉、蒙古、朝鲜等民族文化,形成了多元融合的鲜明特质。

满族的历史脉络清晰,先秦时期的肃慎是其最早先民,曾向中原王朝进贡“楛矢石砮”。隋唐时期称靺鞨,其中粟末靺鞨建立渤海国,与唐朝关系密切,文化高度发展。辽宋时期称女真,1115年完颜阿骨打建立金朝,灭辽、北宋,与南宋对峙,统治北方百余年。

元朝时女真受辽阳行省管辖,明朝分设建州、海西、野人女真三部。1616年,建州女真首领努尔哈赤统一各部,建立后金,1636年皇太极改国号为“清”,1644年清军入关,逐步统一全国,统治至1911年。清朝时期,满族推行“满汉一家”政策,促进民族融合,但也保留了自身制度与文化。近代以来,满族人民积极投身国家建设,在抗日战争、解放战争中贡献力量,如今已成为中华民族大家庭中不可或缺的成员。

满族文化博大精深,兼具渔猎文化与农耕文化特质。物质文化方面,传统民居“口袋房”独具特色,坐北朝南,形如口袋,西间为尊,设南、西、北三铺火炕(万字炕),取暖兼睡卧,烟囱建于房侧,称为“跨海烟囱”。渔猎工具如弓箭、猎犬、桦皮船等制作精良,桦皮器皿(箱、篓、盒)以桦树皮为原料,刻有花纹,轻便耐用。

非物质文化方面,满文创制于1599年,以蒙古字母为基础,记录了大量历史文献;《尼山萨满》是著名民间史诗,讲述萨满救人灵魂的故事。满族的剪纸艺术题材广泛,包括人物、动物、吉祥纹样等,风格粗犷豪放;刺绣(满绣)以花鸟、山水为主题,针法细腻,常用于服饰装饰。此外,满族的骑射、摔跤等体育项目历史悠久,体现了尚武精神。

满族八大姓氏

根据《八旗满洲氏族通谱》的记载,满族姓氏数量庞大,总计有1114个(含满、蒙、汉三族24旗的所有在旗旗人的姓氏),外加爱新觉罗氏,总共1115个。这些姓氏涵盖了满族社会的各个阶层和地域,是满族丰富多样的文化的重要组成部分。

满族常见的姓氏,如赫舍里氏(后改汉姓为赫)、舒穆禄氏(老舍即为该姓后裔,后改汉姓为舒)、爱新觉罗氏(皇族姓氏,后改汉姓多为金、赵、肇、罗、艾、德、洪、依、海等,但现代社会中爱新觉罗氏多保留原姓或简写为“觉罗”)等。

满族八大姓指的是满清王朝时满族的八个显赫的姓氏。分别是佟(佟佳氏)、关(瓜尔佳氏)、马(马佳氏)、索(索绰罗氏)、赫(赫舍里氏)、富(富察氏)、那(那拉氏)、郎(钮祜禄氏)八姓,俗呼"满洲八大姓"。

佟佳氏:后改汉姓为佟、董、高、童等。

瓜尔佳氏:后改汉姓为关、白、石、包、汪等。

马佳氏:后改汉姓为马、金等。

索绰罗氏:后改汉姓为索、曹等。

齐佳氏:后改汉姓为齐。

富察氏:后改汉姓为富、傅、李等。

那拉氏:后改汉姓为叶、那、钱、施、南、白、姚、罗等(注:那拉氏又分为叶赫那拉氏、乌拉那拉氏等不同分支)。

钮祜禄氏:后改汉姓为郎、纽等(满语意为“狼”)。

满族传统信仰以萨满教为主,认为万物有灵,崇拜自然神灵、祖先和图腾。“萨满”是人与神灵的中介,通过跳神、祭祀等仪式沟通天地,为族人驱邪治病、祈福消灾,萨满服饰华丽,缀有铜镜、铃铛,帽饰鹿角,象征神性。

自然崇拜中,对天(“阿布卡恩都里”)、地、山、水、火的祭祀尤为重要,如“祭天”仪式每年春秋举行,杀牲献祭,祈求风调雨顺。祖先崇拜贯穿日常生活,家中设祖宗板(供祖先牌位),每日焚香祭拜,逢年过节更为隆重。清代以后,受佛教、道教影响,部分满族信仰佛道,但萨满教的核心习俗仍有保留,尤其在东北农村地区。

满族婚俗保留着渔猎民族的古朴特色,流程严谨,包括说亲、相看、放定、迎娶等环节。说亲时,男方请“媒人”前往女方家,携带“开口礼”(酒、点心等),若女方同意,便约定“相看”日期,男女双方见面,中意则“换庚帖”(交换生辰八字)。

“放定”(订婚)分“小定”与“大定”,小定男方送首饰(如戒指),大定送聘礼(衣物、布匹、牲畜等),女方回赠鞋帽等。迎娶当天,新郎披红戴花,率迎亲队伍骑马前往,女方设“拦门酒”考验,新郎需答对问题或送礼才能进门。新娘穿红袍、戴凤冠,由兄长抱上花轿,沿途撒五谷辟邪。婚礼上,新人拜天地、祖先、父母,喝“交杯酒”,吃“子孙饽饽”(饺子),闹洞房至深夜,体现“早生贵子”的祈愿。

满族丧俗庄重肃穆,注重“厚养薄葬”,流程包括停灵、吊唁、出殡、下葬等。家中有人去世,需“指路”(萨满或长辈指引亡灵回归祖地),遗体头朝西停放,灵前点长明灯,供“倒头饭”。亲友前来吊唁,需脱帽鞠躬,晚辈行跪拜礼,不穿孝服,戴“孝带”(白布缠头、系腰)。

停灵一般3-7天,请萨满诵经超度。出殡时,棺木由亲友抬行,沿途撒纸钱,不燃放鞭炮。传统实行土葬,棺木为“葫芦棺”(头大尾小),墓穴多选向阳山坡,下葬后堆坟冢,立墓碑。丧期内,家人不宴饮娱乐,百日内不参加喜庆活动,以表哀悼。

满语属阿尔泰语系满-通古斯语族满语支,历史上曾是清朝官方语言,分为东北方言、北京方言等。满语有丰富的虚词和黏着成分,词汇中包含大量渔猎、游牧相关术语,如“阿玛”(父亲)、“额娘”(母亲)、“包衣”(家奴)等。

随着满汉融合,满语使用范围逐渐缩小,清末民初后,多数满族转用汉语,如今能熟练使用满语者已极少,主要分布在东北偏远农村及研究机构。满语书面语以满文为载体,留存有《满文老档》《清实录》等大量文献,是研究清史的重要资料,目前国家通过设立满语学校、整理文献等方式保护这一濒危语言。

满族乐器以吹奏类、打击类为主,与渔猎生活密切相关。“八角鼓”是最具代表性的乐器,鼓身八角形,蒙以蟒皮,边缀铜铃,演奏时用手指敲击鼓面,摇动鼓身使铜铃作响,音色清脆,常用于说唱“单弦”伴奏,流行于北京、东北等地。

“萨满鼓”(抓鼓)是宗教仪式乐器,圆形,蒙以兽皮,鼓柄缀铁环,萨满跳神时手持鼓槌敲击,配合舞蹈动作,声音雄浑,用于沟通神灵。此外,“马骨胡”(拉弦乐器)、“口弦琴”(弹拨乐器)等也在民间使用,马骨胡音色悠扬,常用于伴奏民歌;口弦琴小巧便携,是女子喜爱的乐器,可独奏或伴唱。

满族节日融合了本民族传统与汉族习俗,“颁金节”是最具民族特色的节日,每年农历十月十三日举行,纪念1635年皇太极改“女真”为“满洲”,届时满族人民聚集庆祝,表演传统歌舞、展示民俗。

“春节”(满族称“阿涅业能业”)是最隆重的节日,节前扫房、贴春联(满族春联用白纸,书满汉双文)、备年货,除夕吃“团圆饭”(必有饺子、血肠、炖肉),通宵守岁,晚辈向长辈行“辞岁礼”,长辈赠“压岁钱”。元宵节挂彩灯、猜灯谜,清明节扫墓祭祖,端午节戴香囊、吃粽子,与汉族习俗相似,但保留了满族特色,如端午节还会“踏露”(清晨踩露水,寓意祛病)。

满族习俗体现了对自然的敬畏与对礼仪的重视。日常礼仪中,见面行“打千礼”(男子单膝跪地,右手下垂;女子双手扶膝下蹲),晚辈对长辈必称“您”,说话需用敬语。待客热情周到,客人来访必设炕桌,奉上奶茶、萨其马等食品,待以好酒好菜,主人陪客而不劝酒。

饮食上,有“先白后红”习俗(先吃白肉,后饮酒),吃饭时长辈先动筷,晚辈不得喧哗。服饰方面,男子留“前发剃光,后发梳辫”(清代剃发留辫),女子梳发髻,佩戴头饰。此外,满族忌杀狗、食狗肉、戴狗皮帽,忌打喜鹊、乌鸦,这些禁忌源于对动物的崇拜与感恩(狗在渔猎中助猎,喜鹊、乌鸦曾救过祖先)。

满族美食以肉食、黏食为特色,融合了东北物产与烹饪智慧。“满汉全席”是清代宫廷盛宴,集满汉美食之大成,虽为宫廷菜,但源于满族饮食基础。日常饮食中,“白肉血肠”是传统名菜,将猪肉、血肠煮熟,蘸蒜泥食用,肥而不腻。

“酸菜白肉锅”是冬季佳肴,酸菜与五花肉同煮,搭配粉丝、冻豆腐,汤鲜味美。黏食如“萨其马”(油炸面条拌糖)、“打糕”(糯米捶制)、“豆包”(黏米面包豆馅)香甜软糯,是节庆必备。此外,“苏子叶饽饽”(苏子叶包黏米豆沙)、“锅包肉”(糖醋炸肉)等也独具特色,其中锅包肉已成为流行全国的东北菜。

满族各地代表性的典型食品,主要有:

1️⃣、白肉血肠。

2️⃣、火锅。满族传统风味菜肴。

3️⃣、酸汤子。辽宁岫岩满族的典型食品。

4️⃣、清东陵糕点。也称清东陵大饽饽。最早是清朝皇帝到东陵祭祀祖宗时做供品用的,因此也称为“祭饽饽”。做供品时有果馅厚酥饽饽、鱼儿饽饽、匙子饽饽、菊花饽饽、糊面饽饽、炸高丽饽饽、江米糕、黄米糕、七星饼、鸡蛋糕、枸奶子糕、山葡萄糕、山梨面糕等几十种。传入民间制成糕点后,大体上分为大小两种饽饽。大饽饽每斤八块,俗称清东陵大八件;小饽饽每斤十六块,俗称清东陵小八件。大小饽饽品种主要有太师饼,松饼,玫瑰饼,龙凤饼,山楂桃。还有无馅的七星点子、八裂饼、核桃酥、到口酥等。

满族民歌题材广泛,分为劳动歌、山歌、情歌、仪式歌等,旋律质朴,节奏明快,多为五声音阶,演唱时常用“啭音”技巧,独具韵味。劳动歌如“采参歌”“打渔歌”,反映渔猎生产场景,节奏与劳动动作相配合,鼓舞干劲。

山歌(“爬山调”)流行于东北山区,旋律高亢,歌词即兴创作,赞美自然风光与爱情;仪式歌如“萨满歌”“婚礼歌”,用于宗教仪式或婚丧嫁娶,歌词多为祷词或祝福之语。著名的满族民歌《摇篮曲》温柔舒缓,是母亲哄婴儿入睡时的歌谣,流传甚广,展现了满族人民的细腻情感。

满族舞蹈源于渔猎生活与宗教仪式,动作刚劲有力,兼具粗犷与柔美。“萨满舞”是最具代表性的舞蹈,萨满在祭祀时表演,手持萨满鼓,动作包括跳跃、旋转、摆腰等,配合鼓点与咒语,神秘庄重,用于驱邪祈福。

“莽式舞”是宫廷与民间都流行的舞蹈,分“男莽式”“女莽式”,男子动作剽悍,模仿骑射、狩猎;女子动作轻柔,模仿采摘、织布,舞蹈时还穿插“吉祥步”“拜观音”等动作,寓意吉祥。“秧歌舞”在节庆时表演,融入满族元素,舞者身着盛装,手持彩绸,步伐欢快,场面热闹,是满族与汉族文化融合的产物。

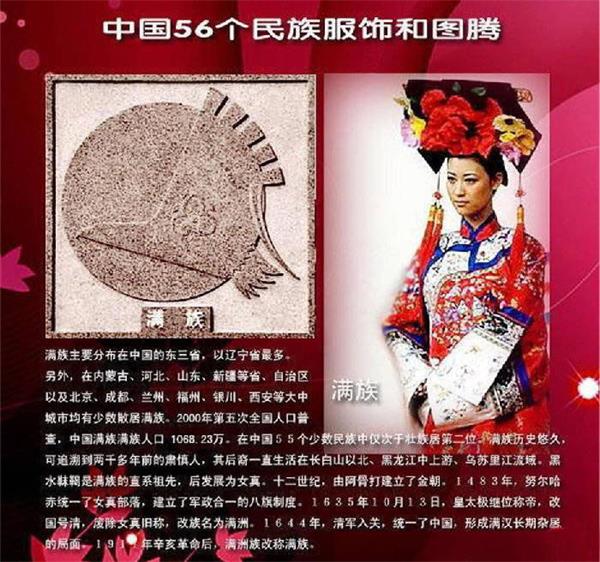

满族服饰称“旗装”,以长袍为主,男女款式略有不同,特点是立领、窄袖、右衽、束腰,便于骑射。传统面料多为棉、麻、丝,冬季穿皮袍(狐皮、貂皮),夏季穿单袍,颜色偏爱蓝、黑、红、黄等,贵族多用绸缎,平民则用粗布。

服饰装饰精美,领口、袖口、衣襟处镶有“盘扣”(用布条盘成的纽扣)和“滚边”(彩色布条),贵族服饰还绣有龙、凤、花卉等图案。男子腰间系“腰带”,可悬挂佩刀、火镰等物品;女子腰间系“围裙”(“饭单”),年轻女子的围裙绣有花纹。旗装在清代成为全国流行服饰,后演变为现代旗袍,成为中国女性的代表性服装。

满族男装

满族男装以长袍(“箭袖袍”)为主,袖口装有“箭袖”(“马蹄袖”),平时卷起,狩猎或行礼时放下,覆盖手背,保暖又护手。长袍外可套马褂(短褂),有对襟、大襟等款式,贵族马褂用绸缎,平民用棉布,颜色多为蓝、黑、灰。

裤子为长裤,裤脚束紧,便于骑马,冬季穿棉裤或皮裤。男子头戴“瓜皮帽”(“小帽”),圆形,顶部有结,颜色多样;冬季戴皮帽(“暖帽”),檐上翻,内衬毛皮。脚穿“靰鞡鞋”(用牛皮制成,内垫乌拉草,保暖防潮)或布鞋,适合东北寒冷气候。男装整体风格简洁实用,体现尚武精神。

满族女装

满族女装以长袍(“旗袍”)为主体,款式与男装相似,但更注重装饰,年轻女子的旗袍颜色鲜艳,绣有花卉、蝴蝶等图案,领口、袖口的滚边更宽,盘扣精致。旗袍外可套“坎肩”(无袖短褂),有对襟、琵琶襟等,增加层次感。

女子发型为“两把头”(“叉子头”),将头发梳成发髻,插有“扁方”(长形簪子)、翠花等头饰,贵族女子还戴“钿子”(珠翠装饰的帽子)。耳饰为“一耳三钳”(每耳戴三只耳环),是满族特色。脚穿“花盆底鞋”(“旗鞋”),鞋底为木质,高5-10厘米,形似花盆,鞋面绣有花纹,仅为年轻女子穿着,行走时摇曳生姿,尽显优雅。

满族帽子

满族帽子种类多样,依季节、身份而异。“瓜皮帽”是男子日常所戴,圆形,用六瓣布缝制,象征“六合”,顶部有红绒结,颜色有黑、蓝、灰等,平民与贵族均可佩戴。

冬季男子戴“暖帽”,圆形,檐上翻,用呢子或皮制成,内衬毛皮(狐皮、貂皮),保暖性好,贵族暖帽檐上还缀有珍珠、宝石。女子冬季戴“坤秋帽”,形似暖帽但较小,装饰有珠翠,美观又保暖。此外,萨满的“神帽”最为独特,帽顶饰鹿角(鹿角数越多,萨满等级越高),缀有铜镜、彩绸,用于宗教仪式,象征神性。

满族鞋靴

满族鞋靴注重实用性与保暖性,适应东北寒冷气候。“靰鞡鞋”是男子主要鞋款,用牛皮缝制,鞋头圆钝,鞋面有褶,内垫乌拉草(晒干后柔软保暖),防水防潮,是狩猎、劳作的必备鞋履。

女子鞋靴以“花盆底鞋”为特色,鞋底10公分高的木质鞋跟,上宽下窄,形似花盆,鞋面用绸缎制成,绣有花卉、蝴蝶等图案,鞋口镶有彩边,仅为未婚女子或年轻已婚女子穿着,既显身高,又增添步态美感。日常则穿“平底鞋”,款式与男子布鞋相似,绣有简单花纹。冬季男女均穿“棉鞋”,内衬棉花,保暖性好,体现了满族人民适应自然环境的智慧。

本文来源于网络,仅代表文章作者的观点,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容的真实性、完整性和原创性与本站无关,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。本站图片来源基于CC0协议的免版税图库,如有疑议请告诉我们,投诉邮箱:1613598000@qq.com