回族 回族是中国分布最广的少数民族之一,总人口约1137万(2021年数据),在全国各省、自治区、直辖市均有分布,其中宁夏回族自治区、甘肃、青海、新疆......

回族是中国分布最广的少数民族之一,总人口约1137万(2021年数据),在全国各省、自治区、直辖市均有分布,其中宁夏回族自治区、甘肃、青海、新疆、云南、河南等省区较为集中。回族的形成与伊斯兰教的传播及中外民族交流密切相关,是多元文化融合的产物。他们既保持着伊斯兰文化特色,又吸收了汉、蒙古、维吾尔等民族的文化元素,形成了独具一格的民族风貌。作为中华民族大家庭的重要成员,回族在商贸、科技、文化等领域有着突出贡献,为国家的发展和民族团结发挥着重要作用。

回族的历史可追溯至唐代,当时阿拉伯、波斯等国的商人、使者通过丝绸之路来到中国,在长安、广州、泉州等城市定居,被称为“蕃客”,这是回族先民的重要组成部分。元代是回族形成的关键时期,蒙古帝国西征后,大批阿拉伯、波斯及中亚各族人随军队东迁,他们被称为“回回”,与汉族、蒙古族、维吾尔族等长期杂居融合,逐渐形成了回族共同体。

明代,回族已成为重要的民族群体,分布范围进一步扩大,在农业、手工业、商业等领域发挥重要作用。清代,回族人民多次掀起反抗压迫的斗争,虽历经磨难,但民族凝聚力不断增强。近代以来,回族积极投身反帝反封建运动,为国家独立和民族解放作出贡献。1958年宁夏回族自治区成立,为回族的发展提供了保障,如今回族在现代化进程中既传承民族文化,又积极融入社会发展潮流。

回族文化兼具伊斯兰文化与中国传统文化的特色,形成了多元一体的文化体系。物质文化方面,回族聚居区的清真寺建筑是文化的重要标志,融合了阿拉伯建筑风格与中国传统建筑元素,如穹顶与飞檐并存,雕花图案既有几何纹、植物纹,也有汉字书法,北京牛街清真寺、西安化觉巷清真寺便是典型代表。

非物质文化方面,回族民间文学丰富,有神话、传说、故事等,如《阿凡提的故事》在民间广泛流传,展现了回族人民的智慧与幽默。回族的医学自成体系,“回回医学”吸收了阿拉伯医学与中医的精华,在明清时期影响深远。此外,回族的刺绣、剪纸等手工艺也独具特色,图案多体现伊斯兰文化禁忌,不使用动物纹样,以植物、几何纹为主。

回族为什么不吃猪肉

回族不吃猪肉的主要原因源于他们的宗教信仰伊斯兰教。伊斯兰教的经典《古兰经》明确规定禁止信徒食用猪肉。这一禁令不仅是宗教教义的重要组成部分,也是回民保持身心纯洁、接近真主的必要条件。

回民不吃猪肉的习俗还深受历史环境的影响。在中国西北地区,回民长期聚居,这些地区自然条件较为严酷,水资源相对匮乏。而猪类的饲养需要大量水资源,这在当时的经济条件下显得尤为奢侈。因此,从节约资源、适应环境的角度出发,回民逐渐形成了不吃猪肉的饮食习惯。

此外,回族不吃猪肉还有一个感恩图报的故事。相传,回族人的祖先在古代曾经遭到敌人的追杀,正当绝望之际,一群猪突然出现并帮助他们脱离险境。回族人的祖先感激不尽,认为猪是安拉派来的使者,于是发誓永远不吃猪肉,并将这个故事代代相传。

回族普遍信仰伊斯兰教,伊斯兰教对其生活习俗、伦理道德、价值观念产生了深远影响。他们信奉唯一的真主安拉,认为穆罕默德是安拉的使者,《古兰经》是伊斯兰教的经典。清真寺是回族进行宗教活动的中心,每日五次礼拜、每周五的主麻日聚礼等活动均在此举行。

伊斯兰教的五功(念功、礼功、斋功、课功、朝功)是回族宗教生活的重要内容,其中斋功要求穆斯林在莱麦丹月(斋月)从黎明到日落禁食禁饮,以培养坚韧与敬畏之心。回族的信仰还体现在日常生活中,如饮食禁忌(禁食猪肉、饮酒等)、婚丧习俗等均遵循伊斯兰教规,宗教信仰是回族民族认同的重要纽带。

回族婚俗遵循伊斯兰教规,同时融入了地方特色,注重婚姻的神圣性与严肃性。婚姻需经父母同意,由媒人牵线搭桥,双方了解后,若情投意合,便会确定婚事。订婚时,男方要向女方家送“聘礼”,包括衣物、首饰、礼金等,女方回赠男方衣物等礼物,称为“回礼”。

婚礼由阿訇主持,在清真寺或家中举行,阿訇念诵“尼卡哈”(证婚词),询问男女双方是否自愿结婚,得到肯定答复后,宣布婚姻有效。婚礼当天,男女双方身着盛装,亲友前来祝贺,设宴款待宾客,宴席以清真食品为主,不饮酒。婚后,夫妻双方需相互尊重,遵循伊斯兰教的家庭伦理。

回族丧俗严格遵循伊斯兰教“速葬、薄葬、土葬”的原则,体现对生命的敬畏与平等观念。当有人去世后,家人立即通知亲友和阿訇,遗体需在24小时内安葬,不拖延。逝者遗体要进行“洗埋体”(净身),用白布包裹(称为“克凡”),男性三块布,女性五块布,不穿衣物、不戴饰品。

葬礼由阿訇主持,举行“站礼”仪式,亲友面向克尔白方向站立祈祷,为逝者祈福。出殡时,遗体由亲友抬往墓地,禁止用车拉运(特殊情况除外),沿途不燃放鞭炮、不披麻戴孝。墓地为集体公墓,墓穴南北向,遗体头北脚南、面向西(克尔白方向),下葬后以土掩埋,不立墓碑,仅用石块标记。丧期内,家人不宴饮娱乐,以示哀悼。

回族没有本民族的语言,通用汉语,但在长期发展中形成了独具特色的“回回语”(或称“回族方言”),在汉语基础上吸收了阿拉伯语、波斯语及其他民族语言的词汇,主要用于宗教活动和内部交流。

例如,“安拉”(真主)、“胡达”(真主)、“阿訇”(宗教职业者)、“尔麦里”(宗教功修)等词汇源自阿拉伯语或波斯语。不同地区的回族方言受当地汉语方言影响,存在一定差异,如西北回族方言受兰银官话影响,云南回族方言则与西南官话相近,但宗教词汇基本一致,成为回族内部认同的重要标志。

回族乐器受阿拉伯音乐与中国传统音乐影响,种类不多但特色鲜明。“弹布尔”是回族喜爱的弹拨乐器,琴身细长,音色清亮,常用于伴奏民歌或独奏,在西北回族聚居区较为流行。

“手鼓”(达甫)是打击乐器,用羊皮蒙制,鼓边缀有铁环,演奏时摇动鼓身,铁环发出清脆声响,节奏明快,常用于宗教仪式或民间舞蹈伴奏。此外,“唢呐”在回族婚丧嫁娶中广泛使用,婚礼上曲调欢快,葬礼上则较为悲戚,还有“笛子”“二胡”等乐器,在回族民间音乐中配合使用,展现了民族的艺术创造力。

回族的节日主要与伊斯兰教相关,“开斋节”“古尔邦节”“圣纪节”是三大主要节日。开斋节在斋月结束后的第一天,清晨,回族沐浴更衣后前往清真寺参加会礼,随后走亲访友,互赠油香、馓子等食品,庆祝斋功圆满完成。

古尔邦节又称“宰牲节”,在开斋节后第70天,有条件的家庭会宰杀牛羊,将肉分为三份,一份自用,一份馈赠亲友,一份赈济穷人,体现分享与慈善的精神。圣纪节是纪念穆罕默德诞辰和逝世的日子,回族聚集在清真寺诵经、赞圣,讲述穆罕默德的生平事迹,共进晚餐。这些节日是回族宗教生活与民族文化的重要体现,增强了民族凝聚力。

回族习俗深受伊斯兰教影响,同时体现了与其他民族的交流融合。日常礼仪中,见面时说“色俩目”(意为“平安”),表示问候与祝福,长辈对晚辈说“色俩目”,晚辈需回礼。待人热情好客,客人来访,会端上盖碗茶(三泡台),配以油香、馓子等食品,体现真诚与尊重。

饮食习俗中,严格遵循清真规范,禁食猪肉、狗肉、驴肉等,不食用自死动物和血液,肉类需经阿訇或懂经人屠宰,称为“清真肉”。回族喜爱喝茶,盖碗茶是特色饮品,由茶叶、桂圆、红枣、枸杞等冲泡而成,香甜可口。此外,回族注重清洁卫生,讲究个人卫生和环境卫生,“大净”“小净”是宗教与生活的重要组成部分。

回族美食以清真为特色,注重食材的新鲜与烹饪的精细,口味多样,兼具各地风味。“手抓羊肉”是西北回族的特色菜,将羊肉清水煮熟,蘸盐食用,肉质鲜嫩,保留本味,是节庆宴客的佳品。

“油香”是回族的传统食品,用面粉发酵后油炸而成,形状有圆形、椭圆形等,口感松软,常用于宗教节日、婚丧嫁娶等场合,象征吉祥如意。“馓子”以面粉搓条油炸而成,酥脆可口,是开斋节等节日的必备食品。此外,“羊肉泡馍”“拉面”“酿皮”等也是回族喜爱的美食,在各地形成了不同的风味,如兰州拉面享誉全国,成为回族饮食文化的代表。

回族典型食品还有:清真万盛马糕点、羊筋菜、金凤扒鸡、翁子汤圆和绿豆皮等。

回族民歌内容丰富,形式多样,融合了阿拉伯音乐与中国民间音乐的元素,分为“花儿”“宴席曲”等主要类型。“花儿”是流行于西北回族地区的山歌,旋律高亢悠扬,歌词多表达爱情、生活等内容,因歌词中把女性比喻为“花儿”而得名,演唱时多用汉语,夹杂一些阿拉伯语、波斯语词汇。

“宴席曲”是在婚礼等喜庆场合演唱的歌曲,节奏明快,曲调欢快,常伴有舞蹈,歌词多为祝福、赞美之词。回族民歌的演唱形式有独唱、对唱、合唱等,伴奏乐器有弹布尔、手鼓、唢呐等,歌声中蕴含着回族人民的情感与生活态度。

回族舞蹈受宗教信仰与生活习俗影响,动作庄重含蓄,多与宗教仪式、节庆活动相关。“踏脚”是流行于宁夏的民间舞蹈,源于武术,舞者以脚相互踏击,动作刚劲有力,既能健身又能娱乐,常用于节庆聚会。

“宴席舞”是婚礼上的舞蹈,动作轻盈优美,舞者手持手帕或扇子,随着音乐节奏舞动,表达喜庆之情。回族舞蹈的特点是不追求夸张的动作,注重内在情感的表达,体现了伊斯兰教对身体表现的约束与民族的内敛性格。

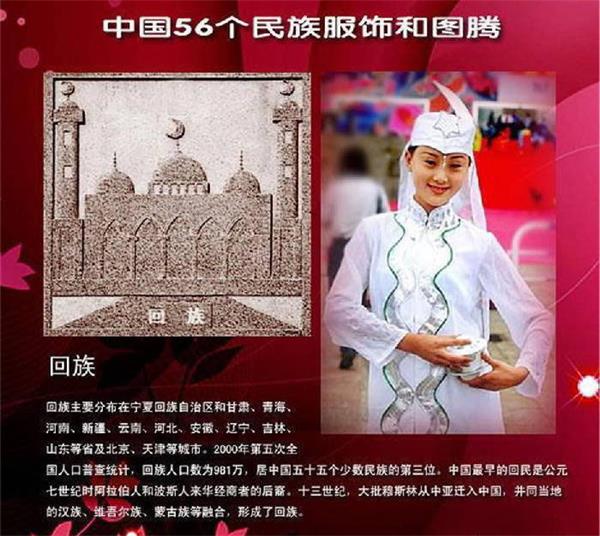

回族服饰兼具伊斯兰特色与中国传统风格,款式简洁大方,注重实用性与宗教规范。传统服饰以白、黑、绿等色为主,这些颜色在伊斯兰教中具有象征意义(白色象征纯洁,黑色象征庄重,绿色象征生命)。

回族服饰的显著特点是头部装饰,男子多戴白色或黑色无檐帽(称为“礼拜帽”),女子则戴头巾(称为“盖头”),盖头颜色因年龄而异,青年女子多为绿色、粉色,中年女子为黑色,老年女子为白色,既符合伊斯兰教规,又适应气候特点。服饰款式上,男女均穿长衫、长裤,避免暴露身体,体现庄重与谦逊。

回族男装简洁庄重,多为白色或黑色对襟长衫,袖口宽大,便于礼拜时活动。夏季穿单衫,冬季加穿棉袍或马甲,面料多为棉布,舒适透气。裤子为长裤,裤脚宽松,腰间系布带。

回回帽

男子戴的无檐小白帽,亦称“礼拜帽”,回族传统男帽,一种无沿小圆帽。回族在礼拜磕头时,前额和鼻尖必须着地,戴无沿帽行动更为方便,遂发展成为一种服饰习俗。

回回帽从颜色上看,通常有白、灰、蓝、绿、红、黑等颜色,有的是纯色,也有很多带伊斯兰风格花边或图案、文字的,如星月图案、阿拉伯文的“真主至大”、“清真言”等,可根据季节和场合的不同选择戴那种合适。一般春夏秋季戴白色帽最多,冬季戴灰色或黑色。最寻常的还是以白色为寻常帽式,结婚的新郎多戴红色帽子,以示喜庆。

回回帽一般用的确良、涤卡、棉布等布料制作,也有用白棉线钩制的。黑色是用的多为平绒、棉粘毛毡、花达呢等材料,用毛线钩织也可。此外还有用牛羊皮革制作的帽子也很受人欢迎。

戴斯他勒

波斯语音译,意为清真寺的阿訇或教长头上缠的布。回族除了戴白帽外,有些也用白、黄色毛巾或布料缠头,俗有“缠头回回”之称。相传穆罕默德在早期传播伊斯兰时,头缠戴斯他勒礼拜。戴斯他勒长度一般为9尺或12尺。缠头时有许多讲究,前面只能缠到前额发际处,不能把前额缠到里面,这样不利于叩头礼拜,缠巾的一端要留出一肘长吊在背心后,另一端缠完后压至后脑勺缠巾层里。过去回族头缠戴斯达尔的较多,多数回族群众习惯戴白帽,清真寺里的阿訇、满拉和常去寺里乡佬们则缠头的比较多。

麦赛海袜

亦称麦赛袜子,是北方穆斯林老人冬天穿的一种皮制袜子。“麦赛海”为阿拉伯语音译,意为“皮袜子”,一般用近似皮夹克软、薄的牛皮制成,洁净光亮,结实耐用。如果穿上麦赛袜子可以免去小净中的洗脚程序,而且用湿手在袜子的脚尖至脚后跟摸一下,即等于洗脚。所以回族穆斯林一般比较喜欢麦赛袜子。过去麦赛袜子都是自己缝制,甘肃临夏等地有专门加工麦赛袜子的工厂,满足了广大穆斯林的要求,受到了好评。

准白

阿拉伯语音译,意即“袍子”、“长大衣”。这是回族满拉、阿訇和回族老人喜爱的服装。准白一般选用黑、白、灰等颜色的棉布、化纤料或毛料制作,有单、夹、棉、皮四种。其款式近似现代的长大衣,但领子一般都是制服领口。回族男子还喜欢穿白衬衫、白高筒布袜、白布大裆宽松裤等。

坎肩

是回族男子服饰的一个重要组成部分,表现了回族简朴、大方的民族特点。回族男女都爱穿坎肩,特别是回族男子喜欢在雪白的衬衫上套一件适体的对襟青坎肩,黑白对比鲜明,清新、干净、文雅,也有很多带有精美伊斯兰图案和各种花色的坎肩,穿在身上给人感觉很利索、干练。

回民根据不同的季节,穿不同的坎肩,有夹的、棉的,还有皮的。既可当外套,又可穿在里面。回族男子的青坎肩,在襟边、袋口处用针扎出明线,使衣服各边沿平挺工整,突出服装造型的线条美,同时,用相同的衣料做小包扣,显得雅致。皮坎肩选料颇讲究,要用胎皮和短毛羊皮,缝成后轻、柔、平、展。冬天穿上这种皮坎肩,再穿上一件外套,既轻便保温,又感到和谐、不臃肿。特别是回民爱清洁,讲卫生,又有尚武习俗,经常要洗脸、洗手、洗小净、练武,穿上坎肩,挽袖子洗手洗脸、干活、习武既方便,又保暖。

回民对在清真寺念经毕业的满拉,举行了“穿衣”仪式的,本坊的教民则给他准备一身新衣服、绿帽、绿袍等,让他穿上。这个风俗起源于波斯(伊朗一带),因为波斯即旧时的绿衣大食,北方回民冬天还用黑色棉布或狐狸尾巴做耳套,用布料做的耳套。其外形似桃子,并绣有简单的图案。回民喜欢穿自己缝制的搭面子二毛皮大衣、老羊皮大衣。

布鞋

传统回族男子的鞋,一般都是自制的方口或圆口布鞋,也有用麻和线自制的凉鞋。随着社会的发展;大多数回民到商店购置各种布鞋和牛皮鞋、凉鞋等,但忌穿猪皮鞋。农村男子的袜跟、鞋垫一般都是绣花的。回族老人有扎绑裤腿的习惯。

腰刀

回族男子还喜欢随身佩带一把小刀,俗称腰刀。回民挂腰刀,一是为了装饰,二是为了随时宰牲、救牲。这种习俗与唐代杜环记载的阿拉伯人“系银带,佩腰刀”的习俗是一样的,是从阿拉伯传人我国回族人民当中的,后来逐渐成为回族人民的习惯。

回族女装注重遮盖身体,款式以长衫、长裤为主,颜色多样,青年女子可穿鲜艳的颜色,中年女子则以素色为主。女子头戴盖头,将头发、耳朵、脖子全部遮盖,仅露出面部,盖头多用棉布或丝绸制成,质地轻薄透气。

盖头

回族妇女的衣着打扮也是很有特点的。一般头戴盖头(也叫搭盖头)。盖头,旨在盖住头发、耳朵、脖颈。回族认为这是妇女的羞体,应该加以遮盖。戴盖头的习俗,一是受阿拉伯国家的影响。在阿拉伯地区,原来风沙很大,水源较少,人们平时难以及时沐浴净身。为了防风沙、讲卫生,妇女们自己缝制了能遮面护发的头巾。后来许多阿拉伯、波斯商人把这种习俗带到中国。二是受伊斯兰教的影响。《古兰经》说:“你对信女们说,叫她们降低视线,遮蔽下身,莫露出首饰,除非自然露出来的,叫她们用面纱遮住胸膛,莫露出首饰……”中国回族女性虽然已弃用面罩,但也以头巾护头面,一般把头发、耳朵、脖子都遮掩起来,久而久之逐步形成了回族妇女戴盖头的习惯。

大襟

回族妇女的传统衣服一般都是大襟为主,装饰内容却很丰富。少女和媳妇很喜欢在衣服上嵌线、镶色、滚边等,有的还在衣服的前胸、前襟处绣花,色彩鲜艳,形象逼真,起到画龙点睛的作用。回族女装都是右边扣扣子,纽子是自己用料子制作的。传统回族女子的鞋喜欢在鞋头上绣花。袜子主要讲究遛跟和袜底,遛跟袜大都绣花,袜底多制成各种几何图案,也有绣花的。

回族妇女衣服的颜色不喜欢妖艳,一般老年人多着黑、蓝、灰等几种颜色;中、青年喜欢穿鲜亮的,如绿、蓝、红等颜色。回族妇女老少一般都备有节日服装;经常礼拜的人,还专门有一套礼拜服。

耳环

大部分回族女子从小就要扎耳朵眼子,七八岁时要戴耳环;同时,还喜欢戴戒指、手镯,有的还点额、染指甲等等。已婚妇女还要经常开脸,显得清秀、干净。回族妇女喜欢戴耳环,除了装饰以外,据说还能使人心明眼亮。回民当中有句顺口溜说:“姑娘眼睛亮,耳环子挂两旁。”这话确有道理。眼部穴位在耳垂中央,戴耳环可以刺激耳部眼睛的穴位。

戒指

回民戴戒指的讲究与土耳其、巴基斯坦、埃及等中东阿拉伯国家的穆斯林和中国汉族的讲究相同:戴无名指上表示已婚,戴中指上表示没有对象,戴小拇指上表示已有对象还未结婚。除此以外,回族妇女还喜欢戴手镯与耳环。传说是在很早以前,有位回族媳妇儿养活着一个老婆婆,因为家里很穷,连饭都吃不饱,她就到一个商人家去打短工,给人做饭。每次和完面,这位媳妇两手都舍不得洗手,沾两手面偷偷回来洗掉给婆婆做面糊糊吃,这样可以勉强果腹。过了一段时间后,突然有一天天空中电闪雷鸣、乌云翻滚,婆婆和媳妇都很害怕,媳妇不禁忏悔不应该吃人家的东西,于是把手伸出去,把两眼一闭,想让雷劈掉算了。一声巨雷响过后,媳妇睁开双眼,发现自己的双手不但丝毫未损,而且两个手上都戴上了金手镯。从此,回族媳妇戴手镯也成了孝顺老人的象征。有的回族女性没金手镯的,也可以用其他材质的代替,如银手镯、玉手镯等。

指甲

回族女性还喜欢用凤仙花染指甲。这个习俗也是由阿拉伯、波斯等地传来的,因为中国在汉朝以前没有凤仙花。汉武帝时,张骞听说西方有一个条支国(阿拉伯),后来甘英奉使西域,中国与阿拉伯之间才有了交通。从此以后,互相往来,凤仙花也从西域传到中国。

凤仙花的阿拉伯名为“海葫”。周密的《癸辛杂识》对此有详细的记载:“凤仙花,红者,用叶捣碎,入明矾少许在内,先洗净指甲,然后以此付甲上,用片帛缠定过夜。初染,色淡,连染三五次,其色若胭脂,洗涤不去,可经旬,直至退甲,方渐去之。或云此亦守宫之法,非也。今回回妇女多喜此。”

回族形成后,仍袭祖先的习俗,代代相传,许多回族女性还喜欢用凤仙花染指甲,以示美观。

回族帽子

回族帽子以礼拜帽为主要款式,是男子的标志性服饰,体现宗教信仰与民族特色。礼拜帽多为白色,也有黑色、绿色,款式有圆顶、六角顶、八角顶等,无檐,便于礼拜时额头触地。

帽子的制作工艺简单,用棉布缝制,夏季单薄透气,冬季可加衬保暖。除礼拜帽外,部分地区的回族男子在冬季会戴皮帽或棉帽,以抵御寒冷,但仍以礼拜帽为日常主要头饰。帽子虽小,却是回族身份认同的重要象征,体现了对宗教信仰的坚守。

回族鞋靴

回族鞋靴以布鞋为主,注重舒适与实用,符合宗教与生活需求。男子多穿圆口布鞋,黑色或深色,鞋面朴素,鞋底厚实,纳有细密的针脚,耐磨防滑,适合日常行走与礼拜。

女子的布鞋款式与男子相似,但可在鞋头、鞋帮处绣有简单的花卉图案,颜色较为丰富,青年女子的布鞋可绣有亮色花纹,中年女子则以素色为主。在冬季,回族会穿棉鞋或皮靴,保暖性好,适应寒冷气候。鞋靴的制作工艺传统,多为手工缝制,体现了回族人民的生活智慧与对朴素生活的追求。

本文来源于网络,仅代表文章作者的观点,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容的真实性、完整性和原创性与本站无关,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。本站图片来源基于CC0协议的免版税图库,如有疑议请告诉我们,投诉邮箱:1613598000@qq.com