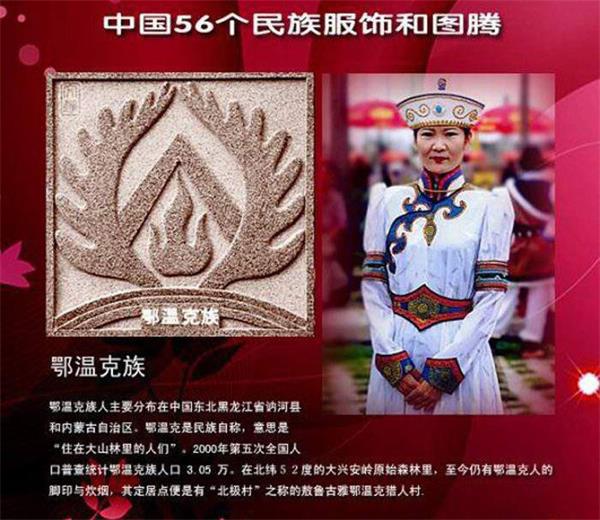

鄂温克族 鄂温克族(俄语:Эвенки,旧称通古斯或索伦)是东北亚地区的一个民族,主要居住于俄罗斯西伯利亚以及中国内蒙古和黑龙江两省区,蒙古国也有少量......

鄂温克族(俄语:Эвенки,旧称通古斯或索伦)是东北亚地区的一个民族,主要居住于俄罗斯西伯利亚以及中国内蒙古和黑龙江两省区,蒙古国也有少量分布。鄂温克族的名称寓意深远,一说是“住在大山林中的人们”,另一说为“下山的人们”或“住在南山坡的人们”,这些解释都生动地展现出他们作为山林狩猎民族的古老根源。如今,鄂温克族人口虽不算众多,却分布广泛,主要与蒙古族、达斡尔族、汉族、鄂伦春族等民族交错杂居于大兴安岭西侧缓坡和草原地区,多数已过上定居放牧的生活,不过仍有部分保留着传统的生活方式,维系着民族的古老脉络。

鄂温克族堪称一个古老的民族,其历史源远流长。早在公元前2000年,他们的祖先便已在贝加尔湖沿岸地区繁衍生息,以渔猎生产为生。北魏时期的室韦,尤其是北室韦、钵室韦,以及唐朝的鞠部,与鄂温克族的族源紧密相连,并且那时就与中原王朝有了往来。从史书记载可知,北室韦、钵室韦“射猎为务,食肉衣皮,凿冰没水中而网鱼鳖”,住桦树皮屋,使用滑雪板,实行风葬,这些都是鄂温克族早期生活的真实写照。

在历史的长河中,鄂温克族历经诸多变迁。元代,他们被称作“林木中百姓”,处于原始渔猎经济时代。明末清初,鄂温克族分为索伦部、索伦别部和“使鹿部”。后来,满族统治者取代明朝统治了“索伦部”。17世纪中叶,因沙俄侵略,清朝将鄂温克族迁至大兴安岭地区嫩江流域。1732年,又抽调部分鄂温克族兵丁驻守呼伦贝尔草原边防。

鄂温克族还拥有光荣的斗争传统。面对沙俄入侵,他们奋起反抗,1651年以弓箭对抗沙俄火器,1664年与蒙古族居民围攻尼布楚的沙皇匪徒,之后在清军自卫反击雅克萨城的战斗中,鄂温克族人民积极支援,配合清军打击侵略者。清代,鄂温克族八旗官兵转战多地,参加过平定噶尔丹叛乱等诸多战役。近代,在义和团反帝爱国运动、反对沙俄支持的分裂活动、日本侵略等斗争中,鄂温克族人民都英勇抗争,与各族人民一道捍卫国家统一和民族尊严。

鄂温克族文化丰富多彩,涵盖多个层面。在物质文化方面,传统住房极具特色,农区是草房或砖房,牧区为蒙古包,而猎区则是古老的“撮罗子”(鄂温克语“仙人柱”)。“撮罗子”高约三四米,直径四五米左右,用25至30根落叶松杆搭成伞形支架,夏季覆以桦树皮,冬季则用麋鹿皮围裹。他们还有建于树干上的仓房“靠劳宝”,用于存放食物、皮张等,这一建筑形式是远古人类巢居的遗存。

鄂温克族传统的交通工具多样,有“林海之舟”驯鹿,适合在寒冷地带及沼泽、深雪中行走;有滑雪板,用轻巧坚实的松木板制成,是冬季出行、传递信息、运送货物以及体育比赛的工具;还有桦皮船,取材方便、制作简易、船身轻巧,是水上重要交通工具。

在非物质文化方面,鄂温克族虽无本民族文字,却拥有极为丰富的民间文学,包含神话、传说、故事、歌谣、谚语、谜语等,这些作品生动地反映了他们的生活、信仰与情感。

鄂温克族的信仰多元且富有特色。原始信仰崇拜占据重要地位,他们崇敬火神,视其为自然界的具象体现,传说火神是位老太婆,因妇女日常与火密切接触,故而由妇女供奉。每年腊月二十三傍晚,家家户户都会举行祭祀火神仪式,生活中对火种也极为敬重,主人会举着火把迎接客人,就餐前先向火里扔肉、倒酒敬火神。

鄂温克族也崇拜山神,认为野兽由山神掌管,猎人首次捕获猎物时,定会向山神表达敬意,祈求保佑狩猎丰收。他们还将悬崖峭壁、岩洞怪石视为山神住所,会在附近树上画老人头部形状当作神像,猎手见到后会虔诚祈祷。

风神和雨神同样受到他们的敬重,在鄂温克族心中,风神和雨神拥有强大力量,既能带来福祉,也能引发灾难。狂风可能摧毁房屋、损害庄稼、危及人畜,所以他们通过祭祀风神来祈求免受狂风灾害;而雨神被视作天上的龙,祭祀雨神是期望雨水适量,保佑万物生长。

此外,鄂温克族崇拜熊神,觉得熊是祖先,称公熊为“哈克”(外祖父、祖父),母熊为“鄂我”(外祖母、祖母)。他们观察到熊的动作和生理机能与人类相似,且熊能保护驯鹿免受狼害,因此将熊视为祖先。

多数鄂温克人信仰萨满教,萨满被看作氏族和家族的保护神,有男有女,分哈拉(氏族)萨满和乌力楞(家族)萨满。老萨满去世后,通常在第三年由其弟妹或儿女继承,若家中无人接任,也可从本哈拉中挑选。新萨满选出后,由其他氏族老萨满传授法术,期满后举行隆重的领神“毕业”仪式并宣誓保护氏族。萨满主要负责跳神驱鬼、治病以及参与丧葬活动,在鄂温克族社会中享有崇高地位。同时,牧区部分鄂温克人信仰藏传佛教,还有少数信仰喇嘛教或东正教。

鄂温克族实行一夫一妻制婚姻。在传统婚俗中,缔结婚姻有着特定的流程和讲究。当青年男女情投意合后,男方会请媒人前往女方家提亲。媒人需多次前往女方家,带着酒等礼品,以诚恳的态度表达男方的心意。女方家长若同意,便会收下礼物,双方进一步商讨婚事细节,如彩礼等事宜。

订婚仪式较为隆重,男方会准备丰厚的彩礼,包括驯鹿、马匹、皮张、衣物等,这些彩礼不仅体现男方的诚意,也象征着对女方家庭的尊重。订婚时,双方家族的长辈会聚在一起,举行庄重的仪式,确定婚期等重要事项。

结婚当天,男方会组织迎亲队伍前往女方家,迎亲队伍中通常有能歌善舞的青年,他们一路唱歌跳舞前往。到达女方家后,要经过一系列考验,如对歌等,展现男方的智慧和能力。新娘出嫁时,会与家人依依惜别,有的地方有哭嫁习俗,表达对娘家的不舍。

迎亲回到男方家,要举行盛大的婚宴,全族的人都会前来祝贺。婚宴上,人们会品尝美食,畅饮美酒,载歌载舞,共同祝福新人。婚后,新娘会融入男方家庭,夫妻共同承担家庭责任,开启新的生活。

鄂温克族传统的丧葬方式起初为天葬(又称树葬或风葬),后来受邻近民族和宗教影响,逐渐实行土葬,丧葬仪式也日益复杂。当有人去世后,家人会为其穿上寿衣,在灵前烧香上供、点长明灯、焚烧纸箔,开始停尸守灵。期间,亲朋好友会前来吊唁,表达哀思。

择吉日出殡,装棺入殓。出殡时,由亲友抬棺前往墓地。按照传统观念,鄂温克人深信人有灵魂,因此对死者祭奠极为重视。逢年过节,人们会前往死者坟前烧纸、供奉食品,以此缅怀和祭祀逝者,表达对先人的思念之情。

鄂温克族拥有自己独特的语言,属阿尔泰语系满-通古斯语族通古斯语支。其语言生动地反映出他们的生活环境与文化特色,在语音、词汇和语法等方面都有鲜明特点。由于居住地区分散,鄂温克语存在方言差异,不同地区的鄂温克人在交流时,虽能基本理解对方意思,但在词汇发音、用词习惯上会有所不同。

鄂温克语有18个辅音,9个元音,皆分长短。元音和谐体较严整。基本语序为主语在前宾语在后。体词有数、格、领属等语法范畴。80%以上的词为多音节,表示狩猎、畜牧、地貌、植物等方面的词汇较丰富。

鄂温克人讲话时,经常使用手势,以强调语气。在对一些动物、自然现象的称呼上,猎区和牧区的说法可能就有区别。随着时代发展,与外界交流增多,许多鄂温克人也掌握了汉语或其他民族语言,不过在本民族内部交流时,鄂温克语依旧是情感沟通与文化传承的重要工具。

鄂温克族的乐器虽不算繁多,却别具一格。口弦琴是其中较为常见的一种,它小巧玲珑,便于携带。鄂温克人常通过弹奏口弦琴来抒发内心的情感,无论是在静谧的山林中,还是热闹的聚会上,口弦琴那清脆、灵动的声音都能营造出独特的氛围。

此外,鹿哨也是他们特有的乐器,主要用于狩猎时模仿鹿的叫声,吸引鹿群,同时在一些民俗活动中,也会用鹿哨吹出特定的节奏,增添活动的趣味性和民族特色。在一些重要节日或庆典场合,还能看到鄂温克人使用鼓等打击乐器,其节奏有力的鼓点,配合着人们的歌舞,将欢乐的气氛推向高潮。

鄂温克族的传统节日与他们的生活、信仰紧密相连,充满浓郁的民族风情。敖包会是盛大的节日,起源于对“敖包”的祭祀活动。祭祀时,人们宰杀牛羊作为祭品,诚心祈求风调雨顺、四季平安、人畜兴旺。节日期间,还会举行赛马、摔跤等传统体育活动,男女老少身着盛装,欢聚一堂,热闹非凡。

“米阔鲁节”在农历五月二十二日举行,这一天,人们进行赛马、套马比赛,给当年出生的羊羔剪耳朵,寓意着新生命的成长与祝福。同时,还会将母羊羔送给后辈人,设宴款待亲朋好友,分享喜悦,体现了对畜牧生产的重视和对家族传承的关注。

“奥米那楞会”是牧区盛大的宗教活动和娱乐节日,一般在八月举行。活动期间,萨满会举行隆重的仪式,祈求神灵庇佑,人们也会借此机会相聚,进行歌舞表演等娱乐活动,增进彼此之间的感情。

在日常生活习俗方面,鄂温克族尊老好客,长幼之间礼节严苛。听到长辈呼叫,必须立刻站起答应;吃饭时礼让前辈;遇到长辈要施礼问安、敬烟等。有客人到来,必定热情款待,拿出家中最好的食物招待,展现出淳朴善良的民风。

在生产习俗上,不同地区各有特点。牧区的鄂温克人对牲畜习性和牧草性质了如指掌,牧人能通过闻草味、尝草来判断其营养价值,选择优质牧场。猎区的鄂温克人则具备丰富的狩猎经验,熟悉山林,对野兽习性了若指掌,拥有敏锐的视力、听力,能够精准辨别野兽踪迹。农区的鄂温克人根据季节变化安排农事,种植稷子、荞麦、燕麦等农作物。

鄂温克族还有诸多禁忌习俗。他们敬火如神,喝酒、吃肉前,必先向火里扔一块肉、洒一杯酒以示敬意,举行结婚仪式时,新婚夫妇也要敬火神。此外,不许用带尖的铁器捅火,不许用水泼火,不许向火里扔脏东西,不许女人从火上跨过,不能用脚踩火等,这些禁忌体现了他们对自然和神灵的敬畏之心。

敖鲁古雅鄂温克人因保持传统渔猎生产,饮食文化具有浓郁的渔猎气息。狍子、鹿、犴、野猪等狩猎产品是主要肉食来源,他们喜欢喝用驯鹿奶制作的奶茶,也钟情于“列巴”(面包)。

牧区的鄂温克人以牛羊肉以及奶油、奶皮子、奶干、奶豆腐等奶制品为主食,用茶叶、稷子米或炒米煮成的奶茶,是家家必备的饮品,同时也会食用一些米面食品和山珍野味,但占比较小。

农区的鄂温克人则以米面为主食,豆角、白菜、土豆、萝卜等蔬菜以及各种野菜为副食。此外,鄂温克族还有一些特色美食制作方法,比如将兽肉风干保存,制成肉干,方便携带和食用,在狩猎或出行时,肉干是补充能量的佳品。

鄂温克族民歌题材广泛、内容丰富,曲调明朗欢快、悠扬动听,充满草原和森林气息,独具风格。这些民歌多为即兴创作,即景生情、即兴填词,生动地反映了鄂温克族的生活、情感和思想。

其中有情歌,倾诉着青年男女之间的爱慕之情,旋律温柔婉转;有劳动歌,节奏明快,在劳动时演唱,能够鼓舞干劲,如在放牧、狩猎时的歌声,伴随着劳作的节奏,让劳动变得更有活力;还有祭祀歌等,在举行宗教仪式或重大节日时演唱,庄重而神圣,承载着对神灵的敬畏和对美好生活的祈愿。著名歌曲《敖包相会》便是根据鄂温克族民歌改编而来,其优美的旋律传遍大江南北。

鄂温克族能歌善舞,舞蹈风格质朴、生动活泼。阿罕拜舞是常见的舞蹈之一,舞者通过欢快的舞步、灵动的身姿,展现出生活的美好与喜悦,舞蹈动作多源于日常劳动和生活场景,如模仿放牧、狩猎等动作,充满生活气息。

爱达哈喜楞舞则有着独特的节奏和韵律,舞者们相互配合,动作整齐而富有变化,常常在庆祝节日、婚礼等喜庆场合表演,将欢乐的氛围传递给每一个人。

天鹅舞(鄂温克语“斡日切”)也极具特色,鄂温克族崇尚天鹅,以天鹅为图腾,天鹅舞便是对天鹅姿态的模仿,舞者们轻盈的舞姿宛如天鹅在湖面上翩翩起舞,展现出鄂温克族对美好事物的向往和追求。

鄂温克族服饰充分展现出狩猎民族特色,衣裤鞋帽多以狍皮、鹿皮、羔皮、水獭皮或猞猁皮等兽皮、兽毛制成,不仅美观防潮,而且轻便耐磨,十分适合在山林雪地上行走活动。

猎区鄂温克族服饰具有显著的季节性。冬季,男人们常穿用冬季狍皮制作的袍皮袄(南得苏恩),此时兽皮皮板厚重、绒毛茂密,保暖性极佳且不易掉毛;春秋季节,人们穿着短毛薄皮制成的衣服;夏季的狍皮衣服(哈拉米),一般用光板没毛的兽皮制作,下身穿狍皮裤子(南德额克)或犴皮裤子(耶什塔姆)。

牧区鄂温克人传统服饰多用羊皮制作,如羊皮大衣(苏温)、短皮衣(胡儒木)、羊皮裤(苏威)、羊皮袜子(道克陶恩)等。其中,羊羔皮袄(胡布其苏温)最为贵重,是人们在逢年过节、访亲会友时穿着的礼服,一件成人羊羔皮袄通常需要30多张羊羔皮,外面用布或绸缎做面,缝制工序繁杂、耗时费力。

鄂温克族男装

鄂温克族男装注重实用性与保暖性。猎区男装在冬季以袍皮袄为主,搭配狍皮裤子和皮靴,头戴狍头皮帽(灭塔阿温),这种帽子不仅保暖,在狩猎时还能伪装成狍子,迷惑野兽。春秋季则穿着较为轻便的短皮衣,便于活动。

牧区男装常见的有羊皮大衣、短皮衣等,腰间系上皮带,方便携带工具。裤子一般较为宽松,适合骑马等活动。在重要场合,会在服饰上添加一些装饰,如皮制的配饰等,增添庄重感。

鄂温克族女装

鄂温克族女装在实用基础上更注重装饰性。猎区女装与男装材质相似,但在细节上有所不同,如衣服的领口、袖口可能会绣上精美的花纹,增添女性的柔美。夏季的光板狍皮衣服,也会通过巧妙的裁剪和装饰,展现出独特的韵味。

牧区女装的羊羔皮袄制作精美,领口、袖口、衣襟处常绣有绚丽多彩的图案,图案多以自然元素为主,如花草、动物等,寓意美好。下身搭配裙子或裤子,裙子多为筒裙样式,上面也会有刺绣装饰。女性还会佩戴各种饰品,如项链、手镯等,这些饰品有的是用兽骨、贝壳制成,有的则是银质的,为整体装扮增添光彩。

鄂温克族帽子

鄂温克族帽子种类多样,各具特色。狍头皮帽(灭塔阿温)最具民族特色,它用完整的狍头皮制作而成,不仅保暖性能好,在狩猎时,远远望去如同狍子,能让野兽产生错觉,便于猎人靠近猎物。

牧区的鄂温克人在冬季常戴皮帽,皮帽材质多为羊皮或其他兽皮,款式有圆形、尖顶等,帽子上会装饰有皮毛或刺绣,既保暖又美观。夏季则会戴草帽或布帽,用于遮阳。

此外,还有一些帽子具有特殊意义,比如在节日或重要仪式上,人们会戴上装饰更为华丽的帽子,帽子上可能镶嵌有彩石、珠子等,展现出节日的隆重和对仪式的重视。

鄂温克族鞋靴

鄂温克族鞋靴同样适应其生活环境和生产方式,猎区有用狍腿皮做的靴子(其哈米)。

本文来源于网络,仅代表文章作者的观点,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容的真实性、完整性和原创性与本站无关,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。本站图片来源基于CC0协议的免版税图库,如有疑议请告诉我们,投诉邮箱:1613598000@qq.com