德昂族 德昂族是中国西南边疆人口较少的民族之一,总人口约2.2万(2021年数据),主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州的芒市、瑞丽、陇川、盈江及临沧......

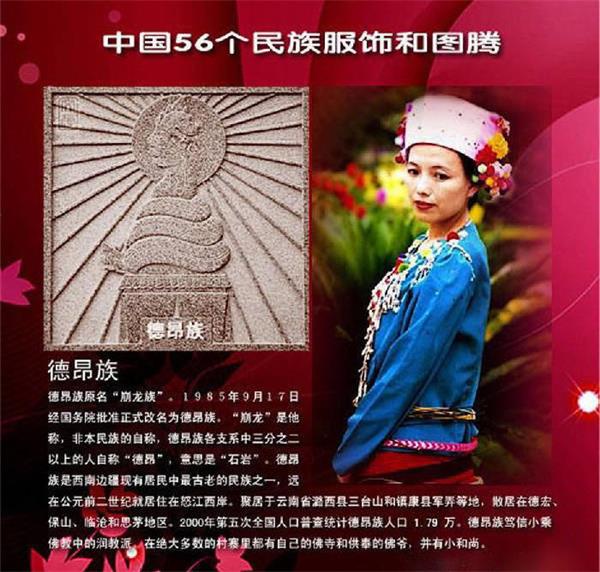

德昂族是中国西南边疆人口较少的民族之一,总人口约2.2万(2021年数据),主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州的芒市、瑞丽、陇川、盈江及临沧市的镇康、耿马等地,与傣、景颇、佤等民族交错杂居。德昂族自称“德昂”“尼昂”“纳昂”等,意为“山崖上的人”,历史上曾被称为“崩龙”,1985年正式更名为“德昂族”。他们世代栖息在滇西的深山密林中,以农业为主,擅长种植茶叶,在与湿热雨林的共生中,形成了温和坚韧、热情好客的民族性格,创造了以茶文化、银饰、织锦为标志的独特山地文明,被誉为“古老的茶农”。

德昂族的历史可追溯至古代的“百濮”族群,是云南最早种植茶叶的民族之一,与佤族、布朗族有着密切族源联系。唐代,德昂族先民被称为“茫蛮”,属南诏国管辖,《蛮书》中记载其“以木为城,种植茶、稻”。

宋代,德昂族受大理国统治,社会经济逐渐发展,茶叶种植成为重要产业。元代,德昂族地区属云南行省,与中央王朝的联系日益密切。明代,德昂族被称为“崩龙”,受傣族土司统治,部分地区开始使用铁器。清代,德昂族地区继续实行土司制度,与汉族、傣族的交流日益频繁,农业和手工业得到进一步发展,银饰制作工艺日趋精湛。近代以来,德昂族人民积极参与抗日战争和解放战争,1949年后,德昂族地区实行民族区域自治,1988年德宏州设立多个德昂族乡,推动了德昂族社会从封建领主制向社会主义社会的过渡。

德昂族文化带着雨林的湿热与茶香的醇厚,物质与非物质文化皆显茶乡印记。物质文化方面,传统民居“干栏式”竹楼是德昂族建筑的标志,以竹木为架,茅草或瓦片为顶,分上下两层,上层住人,下层圈畜,适应多雨气候,芒市三台山的德昂族村寨仍保留着完整的竹楼群落。

手工艺以银饰、织锦、竹编著称,“德昂银饰”以纯银为原料,打制成耳环、项圈、手镯等,纹饰精美,尤以“腰箍”最为独特,女子佩戴多至数十圈,象征美丽与财富;“德昂织锦”以棉、麻为原料,织出红、黑、白三色几何纹,多用于制作服饰和生活用品,图案中常融入茶叶纹样,体现对茶的崇拜。非物质文化方面,德昂族有本民族文字“德昂文”(以拉丁字母为基础),创制于1957年,用于记录历史和文学作品;民间文学丰富,《达古达楞格莱标》是著名的创世史诗,讲述了茶叶与德昂族的起源;茶文化源远流长,从种茶、制茶到饮茶形成完整体系,“竹筒茶”“酸茶”制作技艺代代相传。

德昂族信仰以原始宗教为主,兼融南传上座部佛教(小乘佛教),形成多元信仰体系。原始宗教中,“自然崇拜”和“祖先崇拜”是核心,认为山川、日月、茶树、河流皆有神灵,“茶神”“山神”“土地神”是主要崇拜对象,每个村寨都有“神树”和“祭茶神台”,每年春茶开采前举行祭祀仪式,祈求茶叶丰收。

“祖先崇拜”在德昂族信仰中占据重要地位,家中设有祖先神位,逢年过节和重大事件时都会祭祀祖先,认为祖先的灵魂能庇佑子孙后代。部分德昂族信仰南传上座部佛教,村寨建有佛寺,男子到一定年龄需到寺庙出家为僧,学习文化知识。“安长”(巫师)是原始宗教的从业者,负责主持祭祀、驱邪、占卜等仪式,通过念咒、跳神沟通人神,掌握着民族的历史和茶文化知识。

德昂族婚俗保留着古老的礼仪与自由恋爱的特点,实行一夫一妻制,禁止近亲结婚。青年男女通过“串姑娘”(夜间男子到女子家对歌)、“采茶会”相识相恋,“泼水节”是青年择偶的重要场合,男女以花包传情,互赠银饰或茶叶信物。

提亲时,男方请“媒人”携带茶叶、酒、肉前往女方家,需三次登门方显诚意,女方同意后,男方送“聘礼”(银饰、茶叶、布匹),女方回赠“嫁妆”(织锦、农具)。婚礼持续两天,第一天“女方家宴”,新娘梳妆,与亲友对歌告别;第二天“迎亲”,新郎带队伍前往,女方设“拦门酒”考验,对歌答对后方能进门,新娘身着盛装,由兄长背出家门,步行至男方家,沿途撒茶叶驱邪。婚礼核心仪式是“敬茶礼”,新人向长辈敬茶,由长老或安长主持祈福,随后全寨宴饮,跳“象脚鼓舞”,通宵达旦,婚后三天新娘回门,携带新茶向娘家致谢。

德昂族丧俗庄重肃穆,实行土葬,流程受原始宗教和佛教影响较深。亲人去世后,家人立即鸣枪或敲铓锣报丧,为逝者净身、更衣(穿黑色寿衣),停灵于竹楼中厅,灵前摆茶叶、米饭供品,安长或佛爷念经超度,指引亡灵回归祖地。

出殡前,亲友前来吊唁,行跪拜礼,送“奠仪”(茶叶、布)。出殡时,棺木由男子抬行,女性送至村口,沿途撒“买路钱”(茶叶、玉米粒),墓地选在向阳山坡,由安长占卜确定,墓穴深约两米,棺木入土后堆起坟冢,部分地区立石碑,碑上刻茶叶图案。丧期内,家人穿黑衣,不娱乐、不宴饮,男子不剃须,女子不戴银饰,丧期一般为七天至三十天,期间每日敬茶祭祀,周年时举行“献茶仪式”,缅怀逝者。

德昂语属南亚语系孟高棉语族佤德昂语支,分为“布列”“汝买”“梁”三个方言,各方言差异较小,可相互通话。德昂语保留了较多古孟高棉语词汇,同时吸收了汉语、傣语借词,汉语借词多用于现代词汇,傣语借词多与宗教和日常生活相关。

德昂族没有本民族传统文字,历史上曾使用傣文记录经文和历史,1957年创制了以拉丁字母为基础的“德昂文”,在聚居区推广使用。现代社会中,汉语和傣语成为跨民族交流的主要语言,德昂语在家庭和村寨内部仍是主要交流方式,是维系民族认同的重要纽带。

德昂族乐器与农耕、采茶和宗教仪式紧密相关,以吹奏类和打击类为主。“葫芦丝”是德昂族最具代表性的吹奏乐器,以葫芦为音斗,竹管为音管,音色悠扬婉转,常用于伴奏民歌和舞蹈,是德昂族茶文化活动的常用乐器。

“象脚鼓”是打击乐器,以木为身,蒙以羊皮,音色浑厚,常用于节庆和舞蹈,是德昂族集体舞蹈的核心伴奏;“铓锣”是重要打击乐器,用于召集群众、报丧和祭祀,声音洪亮,穿透力强。此外,“笛子”“三弦”等也常见于采茶场景,与歌声配合,营造轻松氛围。

德昂族的节日多与农业生产、茶叶和宗教相关,“泼水节”是最盛大的传统节日,在农历四月中旬举行,为期三天,德昂族人民泼水祈福,采新茶敬佛,跳象脚鼓舞,青年男女抛花包传情,热闹非凡。

“关门节”和“开门节”是佛教节日,分别在农历六月中旬和九月中旬举行,期间信徒到佛寺念经,禁止婚丧嫁娶,集中精力采茶和耕作;“茶神节”(农历三月)是德昂族独特节日,全寨祭祀茶神,举行采茶比赛,制作“酸茶”,祈求茶叶丰收。此外,德昂族还有“春节”“火把节”,庆祝方式融入茶元素,如春节以茶叶敬祖先,火把节用茶油点灯。

德昂族习俗体现了茶农的谦和与协作精神。日常礼仪中,“以茶待客”是核心礼节,客人进门必饮“迎客茶”,主人以“烤茶”招待,先将茶叶烤香,再用沸水冲泡,茶香四溢,以示尊重;席间“敬茶”需双手举杯,长辈先饮。

生产习俗中,农业以种植茶叶、水稻、玉米为主,“梯田种茶”是德昂族的特色,茶叶采摘讲究“一芽二叶”,制作工艺包括晒青、炒青、发酵等,“酸茶”制作需经发酵、密封储存,风味独特;采茶时男女分工,男子采摘高处茶叶,女子采摘低处,所得茶叶集体分配。服饰上,女子戴银腰箍,男子佩腰刀,体现性别特色;禁忌中,忌随意砍伐茶树、忌用脚踩茶叶、忌在佛寺喧哗,这些习俗维系着与自然和信仰的和谐。

德昂族美食以茶叶、稻米、山地物产为原料,口味酸辣鲜香,带着茶香的清爽。“酸茶”是德昂族的标志性美食,以鲜茶叶经发酵、密封制成,酸味独特,可直接嚼食或泡饮,有助消化,是德昂族饮食的灵魂,有“宁可三日无粮,不可一日无茶”之说。

“手抓饭”是德昂族的传统宴席,将米饭、烤肉、茶叶、蔬菜等放在芭蕉叶上,用手抓食,搭配“酸茶”解腻,是招待贵客和节庆的必备。“竹筒烤茶”是特色饮品,将茶叶放入竹筒中烤制,再用沸水冲泡,竹香与茶香融合,清香爽口。此外,“茶叶炒肉”“酸笋煮鱼”“糯米粑粑”等也是特色美食,茶叶炒肉以新茶与猪肉同炒,茶香肉嫩;糯米粑粑以糯米制成,蘸蜂蜜食用,香甜软糯。

德昂族民歌旋律优美,节奏明快,分为“采茶歌”“情歌”“叙事歌”“仪式歌”等,多为五声音阶,歌词以茶叶、自然为主题。“采茶歌”伴随茶叶采摘,如《春茶谣》,节奏与采茶动作协调,歌词直白,如“茶树青,采茶忙,采满竹篓送茶香”,充满劳动欢乐。

“情歌”委婉缠绵,多用茶叶比喻,如“茶树开花一朵朵,阿妹心意哥懂得”,常用葫芦丝、笛子伴奏;“叙事歌”以《达古达楞格莱标》为代表,讲述茶叶创世的神话,由长老演唱,旋律庄重。“仪式歌”用于婚丧、祭茶神,如《祭茶歌》由安长领唱,众人和声,旋律神秘,充满对茶神的敬畏。

德昂族舞蹈热情灵动,动作源于采茶、农耕和宗教仪式,“采茶舞”是最具代表性的集体舞蹈,男女模拟采茶动作,手指灵活如摘芽,步伐轻盈,常用于茶神节和采茶会,展现茶农生活。

“象脚鼓舞”是德昂族的传统舞蹈,舞者挎象脚鼓,边敲边舞,动作刚劲有力,节奏明快,常用于婚礼和泼水节;“佛鼓舞”是宗教舞蹈,身着袈裟的舞者随鼓点跳跃,用于佛寺仪式,动作庄重肃穆。舞蹈服饰以银饰和织锦为特色,女子银腰箍随动作作响,与鼓声呼应,充满雨林民族的活力。

德昂族服饰以棉、麻为原料,适应湿热气候,款式简洁,银饰是标志性元素,尤以女子“腰箍”最为独特。男子服饰注重实用,女子服饰以银饰和织锦点缀,图案多为茶叶纹、几何纹,象征茶香与吉祥。

男子穿“对襟短衫”,外罩“坎肩”,下着“长裤”,腰间系“织锦腰带”,佩腰刀;女子穿“右衽上衣”,下着“筒裙”,腰间系“银腰箍”,头戴“包头”,佩戴银耳环、项圈。服饰色彩以黑、红、白为主,老年妇女穿青色,青年女子穿红色,整体风格既显庄重又不失灵动。

德昂族男装

德昂族男装简洁实用,便于采茶和劳作。上衣为“白色或黑色对襟短衫”,以麻布制成,领口、袖口绣蓝色茶叶纹,夏季单穿,冬季外罩“黑色坎肩”,坎肩多为棉布,保暖轻便。

下装是“深色长裤”,裤脚宽大,用布带束紧,适合山地行走。男子腰间系“红色织锦腰带”,可悬挂腰刀、烟袋、茶篓,腰刀是成年男子的标志,象征勤劳与守护。头戴“黑色包头”,缠绕成锥形,顶端缀红绒球,便于在茶园识别。男装装饰简约,尽显茶农的质朴与干练。

德昂族女装

德昂族女装绚丽多彩,银腰箍是最显著特色。上衣为“黑色或红色右衽短衫”,以棉布制成,领口、袖口绣彩色茶叶纹和几何纹,手工细腻,夏季单穿,冬季内套棉衣。

下装是“筒裙”,青年女子穿红色,老年妇女穿黑色,裙身织有白色条纹,象征茶叶叶脉。女子头戴“黑色包头”,边缘绣彩色花纹,未婚女子包头缀银饰;腰间系“多层银腰箍”,少则十余圈,多则数十圈,银圈上刻花纹,行走时叮当作响。佩戴银耳环(大而长)、银项圈,与服饰相映,尽显灵动与富贵。

德昂族帽子

德昂族帽子以“包头”为主,男子包头为黑色棉布,缠绕成高锥形,顶端缀红绒球,劳作时可擦汗,茶园中格外醒目;女子包头以黑色或红色布制成,边缘绣茶叶纹,未婚女子包头两侧垂彩穗,已婚女子则较为朴素。

此外,德昂族在寒冷季节会戴“棉帽”,以棉布缝制,内衬棉花,绣简单花纹;宗教仪式中,佛爷和安长戴“法帽”,以红色或黄色布制成,象征神圣身份。帽子款式虽简,却承载着身份与环境适应的智慧。

德昂族鞋靴

德昂族鞋靴以布鞋和草鞋为主,适应山地茶园地形,注重防滑与透气。“布鞋”是日常鞋款,以麻布或棉布为面,手工纳底,鞋底厚实,鞋头绣茶叶纹,男子多为黑色,女子为彩色,轻便舒适。

“草鞋”是采茶劳作时的常用鞋,以稻草或麻编织,透气防滑,适合在茶园和山路行走;“皮靴”是冬季鞋款,以牛皮制成,靴筒较低,多为黑色,保暖性好,适合寒冷天气。鞋靴制作工艺简单实用,体现了德昂族适应雨林山地环境的生活智慧。

本文来源于网络,仅代表文章作者的观点,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容的真实性、完整性和原创性与本站无关,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。本站图片来源基于CC0协议的免版税图库,如有疑议请告诉我们,投诉邮箱:1613598000@qq.com