傣族 傣族是中国西南地区具有鲜明特色的少数民族之一,总人口约132万(2021年数据),主要聚居在云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州以及耿......

傣族是中国西南地区具有鲜明特色的少数民族之一,总人口约132万(2021年数据),主要聚居在云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州以及耿马、孟连、新平、元江等自治县。傣族自称“傣泐”“傣那”“傣绷”等,因分布区域不同而有差异,汉族称其为“摆夷”,1953年统一称为“傣族”。傣族聚居区气候湿热,河流密布,素有“植物王国”“动物王国”之称,傣族人民在这片土地上创造了灿烂的稻作文明,以泼水节、孔雀舞、傣家竹楼等文化符号闻名于世,是中华民族多元文化的璀璨明珠,也是泰国和老挝的主体民族。

傣族的历史可追溯至古代的“百越”族群,与壮族、布依族等民族同出一源。秦汉时期,傣族先民被称为“滇越”“掸”,活动于今云南西部和南部,与中原王朝有了初步往来。东汉时期,傣族先民建立的“掸国”曾遣使朝贡,标志着与中央王朝关系的密切。

唐代,傣族地区属于南诏国管辖,社会经济得到发展,开始使用文字(傣文)。宋代,傣族先民建立“景陇金殿国”,定都景洪,成为西双版纳地区的政治中心。元代,中央王朝在傣族地区设立土司制度,加强了管辖,“金齿”“白衣”等名称开始出现于史籍。明清时期,傣族地区继续实行土司制度,部分地区如西双版纳、德宏等地保留了较为完整的封建领主制。近代以来,傣族人民积极反抗外来侵略和封建压迫,1949年后,傣族地区先后实行民族区域自治,1953年西双版纳傣族自治州、1956年德宏傣族景颇族自治州成立,推动了傣族社会的进步与发展。

傣族文化以稻作文明为核心,融合了印度文化、中原文化等元素,形成了独特的文化体系。物质文化方面,传统民居“竹楼”是傣族建筑的代表,以竹子、木材为原料,干栏式结构,上层住人,下层养畜,通风散热,适应湿热气候,屋顶坡度大,便于排水,体现了与自然的和谐共生。

傣族的手工艺技艺精湛,傣锦以彩色丝线织成,图案多为孔雀、大象、花卉等,色彩艳丽,是傣族文化的重要载体;银饰制作工艺考究,耳环、项圈、手镯等饰品精美绝伦。非物质文化方面,傣文是一种拼音文字,历史悠久,留存有大量佛经、史籍、文学作品;《兰嘎西贺》《阿銮的故事》是著名的民间文学作品,充满浪漫色彩。傣族的天文历法“傣历”与农业生产紧密相关,指导着插秧、收割等农事活动,泼水节便是傣历新年。

傣族普遍信仰南传上座部佛教(小乘佛教),佛教对傣族的社会生活、文化艺术、伦理道德产生了深远影响。傣族地区佛寺遍布,每个村寨都有寺庙,男孩到一定年龄要到寺庙出家为僧,学习傣文、佛经和文化知识,几年后还俗,这是傣族的传统教育方式。

佛教节日如泼水节、关门节、开门节是傣族的重要节日,泼水节象征着洗去旧年的不顺,迎接新年的美好;关门节(傣历九月)至开门节(傣历十二月)期间,僧侣集中在寺庙念经,信徒不举行婚礼、建房等大事。除佛教外,傣族还保留着原始宗教信仰,崇拜自然神灵、祖先和图腾,如对寨神“丢拉曼”、家神“丢拉很”的祭祀,与佛教信仰并行不悖,形成了独特的信仰体系。

傣族婚俗自由浪漫,注重男女双方的意愿,流程简洁而富有民族特色。青年男女通过“串姑娘”(夜间男子到女子家窗下对歌)、赶摆、泼水节等场合相识相恋,情投意合后,男子请媒人向女方家提亲,女方父母一般会尊重女儿的选择。

订婚时,男方要向女方家送聘礼,包括绸缎、银饰、槟榔、茶叶等,女方回赠衣物、被褥等。婚礼多在女方家举行,仪式简单,由佛爷或长者主持,念诵祝福经文,新人向长辈行礼,接受祝福。婚后,新郎可在女方家居住一段时间(“从妻居”),也可独立成家。傣族婚姻较为自由,离婚、再婚也较常见,体现了开放的婚恋观念。

傣族丧俗受佛教影响较深,实行土葬,仪式庄重而简朴。家中有人去世,家人会立即通知亲友和寺庙佛爷,为逝者沐浴、更衣,将遗体停放在屋内,头朝里,脚朝外,用白布包裹。

佛爷前来念经超度,引导亡灵往生。出殡时,由亲友抬棺,不燃放鞭炮,沿途撒花瓣,以示洁净。墓地多选在村寨附近的山坡,不立墓碑,仅以树木为标记。丧期内,家人不穿鲜艳服饰,不娱乐,男子剃发,女子包头,以示哀悼。佛教徒去世后,其子女会请佛爷念经多日,做“功德”,希望逝者早日投胎转世。

傣泰有自己的语言及文字。语言有大泰、兰纳、暹罗等三大方言及若干个次方言,临近的方言之间发音差距很小,随着空间距离的拉大、差距也加大,但不论何地方言均能进行简单交流。文字有暹罗体、澜沧体、兰纳体、端体、绷体、哪体、阿洪体等七种字体,均由印度婆罗米字母演变而来,都是自左向右书写,自上而下换行,只在形体结构上有所差异。

傣语属汉藏语系壮侗语族壮傣语支,分为傣泐(西双版纳)、傣那(德宏)、傣绷(瑞丽、耿马)、傣端(元江、新平)四个方言,各方言在语音、词汇上略有差异,但语法基本一致,相互能够沟通。

傣文是傣族的传统文字,属拼音文字,有西双版纳傣文、德宏傣文等不同变体,历史悠久,用于记录佛经、文学作品等。现代社会中,汉语在傣族聚居区的城市和学校广泛使用,成为跨民族交流的重要工具,而傣语和傣文在家庭、宗教、文化传承中仍发挥着重要作用。

傣族乐器种类丰富,音色优美,与歌舞、宗教仪式紧密结合。“象脚鼓”是傣族最具代表性的打击乐器,因鼓身似象脚而得名,木制鼓身,蒙以羊皮,音色浑厚洪亮,常用于孔雀舞伴奏,是泼水节等节庆活动的必备乐器。

“葫芦丝”(筚朗叨)是流行于德宏、西双版纳的吹奏乐器,以葫芦为音斗,三根竹管为音管,音色悠扬婉转,如《月光下的凤尾竹》便是其经典曲目。“巴乌”与葫芦丝音色相似,用竹管制成,横吹,常用于独奏或伴奏。此外,还有“芒锣”“铓”等打击乐器,在宗教仪式和盛大庆典中使用,声音庄重威严。

傣族节日以佛教节日为主,“浴佛节”(傣语“栓兰”),又名“泼水节”,(傣历新年,公历4月中旬)是最盛大的节日,为期三至四天,第一天“麦日”清扫房屋,第二天“恼日”祭佛,第三天“叭网玛”相互泼水祝福,象征洗去晦气,迎接新生,期间还有划龙舟、跳孔雀舞、放高升(烟花)等活动,热闹非凡。

“关门节”(傣历九月十五日)至“开门节”(傣历十二月十五日)是傣族的宗教节日,关门节标志着进入农闲期,僧侣集中念经,信徒停止娱乐;开门节则宣告农闲结束,恢复正常活动,期间有拜佛、赶摆等活动。此外,傣族还有“赕佛节”“火把节”等,各具特色,展现了傣族的宗教信仰和生活情趣。

傣族习俗体现了对自然的敬畏和对生活的热爱。日常礼仪中,见面行“合十礼”,晚辈对长辈行礼时双手举至前额,长辈对晚辈则举至胸前,以示尊重。待客时,主人会用竹筒茶、槟榔、水果招待,客人应双手接过,不可随意拒绝。

饮食上,以大米为主食,喜爱酸、辣、鲜口味,善用柠檬、香茅草等香料,“手抓饭”是待客的隆重方式,将米饭、菜肴放在芭蕉叶上,用手抓食。居住方面,竹楼内忌穿鞋,忌随意进入主人卧室。此外,傣族爱护动物,尤其尊重大象和孔雀,视其为吉祥象征,村寨周围多种植菩提树、贝叶树等,与自然和谐共处。

傣族美食以酸、辣、鲜、香为特色,善用本地物产,烹饪方式多样。“菠萝饭”是傣族特色主食,将糯米填入菠萝中蒸熟,果香与米香融合,甜而不腻。“香茅草烤鱼”用新鲜鱼裹以香茅草烤制,外焦里嫩,香气扑鼻,是傣家烧烤的代表。

“酸笋煮鸡/鱼”是傣族家常菜,酸笋发酵后的酸味与肉类的鲜香结合,开胃爽口,是“傣味”的标志性菜肴。“喃咪”(蘸水)是傣族饮食的灵魂,以番茄、小米辣、香菜等捣制而成,蘸食各种食材,风味独特。此外,“竹筒饭”“泼水粑粑”“泡鲁达”等也是傣族喜爱的食品,展现了热带风情的饮食文化。

傣族酸肉

傣族传统风味菜肴,用牛肉经过腌制,而后炒制而成。特点是酸香味浓,可帮助消化。制法是将新鲜的黄牛肉用淘米水洗净,切成大片放入盆中,加入鲜花椒叶、盐、米饭拌匀,装入瓦罐,淋入白酒压实,上盖,用草木灰与泥巴合泥密封罐口,腌渍一个月即成。将腌好的黄牛肉切成丝,与青蒜苗炒熟。

傣族火烧鱼

傣族传统家常风味菜,特点是软嫩鲜甜,原汁原味。制法是将鲜鱼去鳃和内脏,洗净,将葱花、姜末、蒜末、青椒末、青姜叶末、芫荽末、野花椒叶末、薄荷、茴香叶末、香茅草叶末、草果粉、味精、盐、料酒拌制成馅,装入鱼腹,头尾折拢,再用香茅草捆成十字,外面包以芭蕉叶,埋入木柴烧后的炭或热灰中烧熟,取出去掉芭蕉叶和香茅草,装盘即成。

傣族腌牛头

傣族传统家常风味菜。其制法是将牛头、牛脚去毛、去蹄壳,砍成块煮烂,去骨,切成肉条,入盆加入淘米水浸泡3—4小时,取出改用冷水洗净,再将野花椒叶、红辣椒粉、生姜和蒜泥放入牛肉盆内,加盐、白酒拌匀入味,装入瓦罐压实,盖上盖密封,半月后即成。食时可蒸、可炒,是佐酒凉菜,脆嫩酸香、麻辣清凉。

傣族酸角

冬春两季,天高云淡,风清气爽,走进傣家村寨,很容易见到一种当地人们特别喜爱的果树——酸角,它树身高大,树干粗糙,枝叶扶疏,枝头挂着一串串、一嘟噜褐色的弯钩形荚果。酸角又称酸豆、罗望子、罗晃子、酸梅(海南)、“木罕”(傣语)、甜目坎、通血图,为苏木科酸角属热带、亚热带常绿大乔木,该属仅含酸角1种,有两个类型:甜型和酸型。酸角喜欢炎热气候,在年均气温18?C—24?C,年降雨量500—1200毫米的地区都能正常生长。

傣族民歌旋律优美,节奏明快,多与生活场景、宗教仪式相关,分为山歌、情歌、劳动歌、宗教歌等。山歌(“喊嘛”)音调高亢,在山间田野传唱,内容多为赞美自然、表达爱情;情歌(“喊少”)温柔缠绵,是青年男女传情的媒介。

劳动歌伴随农事活动,如插秧歌、收割歌,节奏与劳动动作协调,鼓舞干劲;宗教歌则庄严肃穆,由佛爷或僧侣演唱,用于佛经念诵和宗教仪式。傣族民歌多为五声音阶,演唱时常用滑音、颤音,富有表现力,伴奏乐器有葫芦丝、象脚鼓等,相得益彰。

傣族舞蹈柔美灵动,动作多模仿孔雀、大象等动物,风格独特,闻名中外。“孔雀舞”是傣族最具代表性的舞蹈,舞者通过手臂、手指的细腻动作,模仿孔雀开屏、梳理羽毛、饮水等姿态,轻盈优美,情感丰富,杨丽萍的《雀之灵》将其推向艺术巅峰。

“象脚鼓舞”是男子舞蹈,舞者挎象脚鼓,边敲边舞,动作刚劲有力,节奏明快,常用于节庆活动,展现阳刚之气。“戛光舞”是集体舞蹈,男女围成圆圈,随着鼓点踏步摆手,动作整齐,气氛热烈。此外,还有“鱼舞”“马鹿舞”等,均以模仿动物为特色,体现了傣族对自然的热爱。

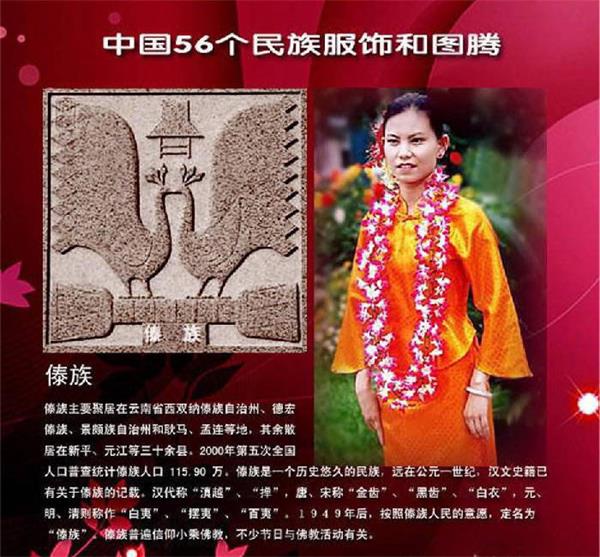

傣族服饰轻盈飘逸,色彩艳丽,适应湿热气候,体现了热带风情。传统服饰以棉、麻为主,辅以丝绸,款式简洁,装饰精美。男子服饰相对朴素,女子服饰则绚丽多彩,银饰、花饰点缀其间,极具民族特色。

服饰图案多为孔雀、大象、花卉、几何纹等,象征吉祥美好,面料多采用自织的“傣布”,透气凉爽,部分地区还保留着蜡染、织锦等工艺,使服饰更具艺术性。

傣族男装

傣族男装简洁大方,便于活动。上衣多为无领对襟短衫,以白色、青色为主,短袖或长袖,夏季穿麻布单衣,冬季加穿棉褂。

下装是“笼基”(筒裙),用一块长布围系腰间,方便散热和劳作,颜色多为青、蓝、黑,也有条纹、方格等图案。男子头戴“帕子”(头巾),多为白色或红色,缠绕在头上,或戴草帽,脚穿拖鞋、凉鞋,体现了舒适实用的着装理念。

傣族女装

傣族女装绚丽多姿,是傣族服饰的精华。上衣为紧身短衫(“贯头衣”),多为白色、粉色、黄色等,领口、袖口绣有花纹,或缀银饰,紧身设计凸显女性曲线。

下装是长筒裙(“笼基”),色彩鲜艳,有红、绿、蓝等纯色,或织有孔雀、花卉等图案,裙摆宽大,行走时飘逸灵动。女子爱戴银饰,包括耳环、项圈、手镯、腰带等,银饰上刻有花纹,精美夺目;发髻盘于头顶,插鲜花或梳子,头巾多为鲜艳的丝绸,与服饰相得益彰,尽显傣族女子的温婉与美丽。

傣族帽子

傣族帽子种类不多,注重实用与凉爽。男子多戴草帽或头巾,草帽用竹篾编织,宽大透气,适合田间劳作和外出遮阳;头巾多为白色,缠绕在头上,简单方便。

女子在节庆时会戴“花帽”,以彩色绸缎制成,缀有鲜花、银饰,美观华丽;日常则多以头巾包头,或仅用鲜花装饰发髻,体现了与自然的亲近。此外,僧侣戴黄色或红色僧帽,款式简单,象征宗教身份。

傣族鞋靴

傣族鞋靴适应湿热气候,以轻便凉爽为主。男女多穿拖鞋、凉鞋,材质有塑料、橡胶、皮革等,方便涉水和散热,是日常劳作和生活的首选。

在节庆或正式场合,女子会穿绣花布鞋,鞋面绣有花纹,搭配盛装;男子则穿黑色布鞋,款式简单。传统的“木屐”也曾流行,以木材为底,鞋面为布条,现已少见。傣族鞋靴不求华丽,注重舒适与实用,与整体服饰风格相协调。

本文来源于网络,仅代表文章作者的观点,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容的真实性、完整性和原创性与本站无关,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。本站图片来源基于CC0协议的免版税图库,如有疑议请告诉我们,投诉邮箱:1613598000@qq.com