门巴族 门巴族是中国青藏高原南麓的少数民族,总人口约1.1万(2021年数据),主要分布在西藏自治区山南地区的错那县、林芝市的墨脱县,少数居住在藏南地......

门巴族是中国青藏高原南麓的少数民族,总人口约1.1万(2021年数据),主要分布在西藏自治区山南地区的错那县、林芝市的墨脱县,少数居住在藏南地区。门巴族自称“门巴”,意为“生活在门隅的人”,“门隅”在藏语中意为“隐藏的乐园”。他们世代栖息在喜马拉雅山东南麓的河谷与丛林,以农业和狩猎为生,在与高寒山地和湿热雨林的交织环境中,形成了坚韧聪慧、热情质朴的民族性格,创造了以“门巴戏”“竹编”“酒文化”为标志的独特文化,被誉为“雪域边陲的山居者”。

门巴族的历史可追溯至古代的“门”部落,与藏族有着密切的历史联系。唐代,门巴族地区属吐蕃政权管辖,开始接受藏族文化影响。

元代,门巴族地区属乌思藏纳里速古鲁孙等三路宣慰使司都元帅府管辖,与中央王朝建立联系。明代,门巴族受西藏地方政府管辖,部分门巴族首领被册封为官,社会经济逐渐发展。清代,门巴族地区属西藏地方政府错那宗、墨脱宗管辖,实行“差役制度”,门巴族人民需向西藏地方政府缴纳贡赋。近代以来,门巴族人民坚决反抗英国等外来势力对西藏的侵略,保卫了祖国领土完整。1949年后,门巴族地区实行民主改革,1965年西藏自治区成立后,门巴族享受民族平等政策,社会从封建农奴制向社会主义社会过渡,实现了经济文化的发展。

门巴族文化带着喜马拉雅的凛冽与雨林的温润,物质与非物质文化皆显山地特质。物质文化方面,传统民居“石木结构楼房”是门巴族建筑的标志,以石块为墙、木板为顶,分上下两层,上层住人,下层圈畜,屋顶多为平顶,适应山区气候,错那、墨脱的门巴族村寨依山而建,房屋错落有致。

手工艺以竹编、木刻、纺织著称,“门巴竹编”以当地竹子编织出竹箩、竹筐、竹席等,尤以“邦穹”(竹制饭盒)最为精美,编织紧密,防水耐用;木刻工艺多用于宗教器物和建筑装饰,雕刻佛像、经文,线条流畅;纺织工艺以羊毛、麻为原料,织出的“氆氇”质地厚实,是制作服饰的主要原料。非物质文化方面,门巴族有本民族文字“门巴文”(借用藏文字母创制),用于记录历史和文学作品;民间文学丰富,《罗摩衍那》的门巴族译本是著名的文学作品;“门巴戏”是独特的戏剧形式,融合宗教与娱乐,面具造型独特,表演生动。

门巴族信仰以藏传佛教(格鲁派)为主,兼融原始宗教元素,形成多元信仰体系。藏传佛教对门巴族的社会生活影响深远,每个村寨都有寺庙或经堂,“喇嘛”是宗教从业者,负责主持祭祀、诵经、婚丧等仪式。

门巴族信奉佛、菩萨、护法神,定期举行“祭神”“转经”等活动,祈求人畜兴旺、风调雨顺。原始宗教的影响体现在对自然神灵的崇拜,如崇拜山神、水神、树神,每个村寨都有“神树”和“祭坛”,每年举行“祭山”仪式,宰杀牛羊献祭。部分门巴族保留着对祖先的崇拜,家中设有祖先神位,逢年过节祭祀祖先,认为祖先的灵魂能庇佑子孙。

门巴族婚俗保留着传统礼仪与自由恋爱的特点,实行一夫一妻制,禁止近亲结婚。青年男女通过“对歌”“集会”相识相恋,“望果节”是青年择偶的重要场合,男女身着盛装,对歌传情,互赠信物(如竹编品、饰品)。

提亲时,男方请“媒人”携带酒、肉、酥油前往女方家,女方同意后,男方送“聘礼”(布匹、牲畜、饰品),女方回赠“嫁妆”(衣物、纺织工具)。婚礼持续两天,第一天“女方家宴”,新娘梳妆打扮,与亲友欢歌告别;第二天“迎亲”,新郎带队伍前往,女方设“拦门酒”考验,对歌答对后方能进门,新娘身着盛装,由兄长背出家门,步行至男方家,沿途撒青稞驱邪。婚礼核心仪式是“拜堂”,新人向佛像、父母行礼,由喇嘛主持祈福仪式,随后全寨宴饮,跳“门巴舞”,通宵达旦,婚后三天新娘回门,与新郎共返娘家致谢。

门巴族丧俗庄重肃穆,实行土葬或水葬,流程受藏传佛教影响较深。亲人去世后,家人立即通知亲友和喇嘛,为逝者净身、更衣(穿新衣),停灵于家中,灵前点酥油灯,摆供品,喇嘛念经超度,指引亡灵往生。

出殡前,亲友前来吊唁,行跪拜礼,送“奠仪”(钱、酥油)。出殡时,棺木(或遗体)由男子抬行,女性不得参与,土葬墓地选在向阳山坡,水葬则将遗体放入特制的木匣,送入江河。丧期内,家人穿素服,不娱乐、不耕作,男子不剃须,女子不戴饰,丧期一般为七天至四十九天,期间喇嘛定期念经,周年时举行祭祀仪式,缅怀逝者。

门巴语属汉藏语系藏缅语族,分为错那门巴语和墨脱门巴语两个方言,差异较大,彼此难以通话。门巴语保留了较多古藏缅语词汇,同时吸收了藏语、汉语借词,藏语借词多用于宗教和日常生活,汉语借词多用于现代词汇。

门巴族没有本民族传统文字,历史上曾使用藏文,如今主要使用藏语和汉语汉文,门巴语在家庭和村寨内部仍是主要交流方式,是维系民族认同的重要纽带。由于长期与藏族交往,许多门巴族人兼通藏语,藏语成为跨民族交流的重要工具。

门巴族乐器与宗教仪式和节庆活动紧密相关,以吹奏类和打击类为主。“塔布拉”是门巴族最具代表性的弹拨乐器,以木为身,四根弦,音色浑厚悠扬,常用于伴奏民歌和舞蹈,是门巴族文化的标志性乐器。

“笛”是吹奏乐器,竹制,音色清亮,常用于独奏或伴奏情歌;“鼓”是打击乐器,在宗教仪式和节庆中使用,鼓手通过不同的敲击方式发出多样节奏,配合歌舞,营造热烈氛围;“钹”是打击乐器,常用于门巴戏伴奏,声音洪亮,富有感染力。此外,“唢呐”等也常见于民间,与其他乐器配合,增添欢乐色彩。

门巴族的节日多与藏传佛教和农业生产相关,“藏历新年”是最盛大的传统节日,从除夕至正月十五,家家户户扫房、贴春联、吃酥油饼,除夕“守岁”,大年初一“拜年”,长辈赠“压岁钱”,全寨宴饮,跳门巴舞。

望果节:是门巴族的重要节日,在青稞成熟时举行,祈求丰收,全寨聚集在田间,由喇嘛主持仪式,绕行庄稼地,唱颂歌,之后进行赛马、射箭等活动;“酥油灯节”是藏传佛教节日,在农历正月十五举行,寺庙点酥油灯,信徒朝拜,祈求平安。此外,门巴族还有“摆花节”,在农历正月举行,以赏花、祈福为主,充满节日氛围。

曲科节:在每年的六月庄稼成熟时举行。过节时人们聚集起来,举行隆重的朝拜仪式,然后在喇嘛和扎巴的带领下,背经书举经幡,围绕村庄和庄稼地转一周,祈求神灵保佑,人丁兴旺,庄稼丰收。群众自备酒饭,在地头田间载歌载舞,整个活动进行2—3天。

萨嘎达瓦节:相传藏传佛教的佛祖释加牟尼诞生和圆寂的日子是藏历四月十五日,为了纪念这一天,门巴族地区的所有寺庙念经祈祷,举行各种宗教活动。到时每家都要拿出一定数量的糌粑、酥油和青稞酒,交给寺庙,寺庙的喇嘛再把糌粑做成“措”分给大家吃,众人互相敬酒吃喝,到晚上,每家房前屋后还要点酥油灯,以示庆祝,并把这一天作为进入农时的标志,从这一天开始,人们就要开始做农活了。

主巴大法会:是墨脱宗全宗性的大法会,在丰收年的十一月至十二月间举行,历时3—18天不等,歉收之年不举行。主要活动有念经、跳神、演出宗教戏剧等。人们自备酒肉、食物,欢聚一起,白天饮酒观看跳神表演,夜晚在野外点燃篝火,载歌载舞,欢度节日。

达旺大法会:在每年的藏历十一月二十九日举行,历时三天。节日里,人们除了观看跳神表演、传统戏剧《卓娃桑姆》、跳牦牛舞等,还要举行一些自娱活动,如赛马、拔河、射箭等。

门巴族习俗体现了山地民族的勤劳与对宗教的虔诚。日常礼仪中,“献哈达”是重要礼节,客人进门,主人献哈达表示欢迎,接受哈达需双手接过;待客时,主人会用“酥油茶”“糌粑”“风干肉”招待客人,客人需吃净盘中食物,以示尊重。

生产习俗中,农业以种植青稞、小麦、玉米为主,“梯田耕作”是门巴族的特色农业,山区梯田层层叠叠,适应山地地形;狩猎是门巴族男子的重要活动,“集体狩猎”是传统方式,所得猎物按户平均分配。服饰上,男子佩腰刀,女子戴银饰,体现性别特色;禁忌中,忌在寺庙喧哗、忌随意触摸佛像、忌在神山砍柴,这些习俗维系着与自然和宗教的和谐。

门巴族美食以青稞、小麦、肉类为主要原料,口味浓郁,带着高原的粗犷风味。“糌粑”是门巴族的日常主食,以青稞炒熟后磨成粉,用酥油茶或酒调和成团食用,便于携带,适合山地生活。

“酥油茶”是门巴族的日常饮品,以砖茶和酥油、盐巴煮制而成,味道浓郁,暖身驱寒,适合高原气候;“风干肉”是门巴族的特色肉食,将猪肉、牛肉切成小块,自然风干,肉质紧实,香气浓郁,是节庆和待客的必备。此外,“青稞酒”“奶渣”“灌肠”等也是门巴族的特色美食,青稞酒以青稞发酵制成,酒精度低,酸甜可口;奶渣是牛奶发酵后的副产品,可直接食用或做点心,奶香浓郁。

门巴族民歌旋律高亢,节奏明快,分为“劳动歌”“情歌”“叙事歌”“宗教歌”等,多为即兴演唱,歌词以七言为主,比喻生动。“劳动歌”伴随农耕、狩猎、纺织等活动,如《耕地歌》《打猎歌》,节奏与动作协调,歌词直白生动,鼓舞干劲。

“情歌”是门巴族民歌的重要组成部分,旋律缠绵,歌词真挚,如“雪山的泉水清又清,阿妹的情意比水浓”,常用笛、塔布拉伴奏,表达对爱情的赞美。“叙事歌”多讲述历史故事和民间传说,篇幅较长,由民间艺人演唱,如《门巴祖先的故事》,旋律庄重,富有感染力。“宗教歌”用于婚丧、节庆等场合,由喇嘛领唱,众人和声,如《祭祀歌》《婚礼歌》,旋律庄重,充满神秘色彩。

门巴族舞蹈热情奔放,动作源于生产劳动和宗教仪式,“门巴舞”是最具代表性的集体舞蹈,男女围成圆圈,随着音乐的节奏踏步、摆手,动作整齐有力,舞姿中融入了耕作和狩猎动作,常用于节庆和婚礼,体现社群的欢乐氛围。

“宗教舞”是喇嘛的舞蹈,身着法衣,手持法器,随鼓点跳跃旋转,动作神秘,用于驱邪祈福,舞姿中保留着藏传佛教的痕迹;“狩猎舞”模仿狩猎动作,男子手持弓箭,动作矫健,再现狩猎场景,展现门巴族的勇武精神,是门巴族舞蹈的特色之一。舞蹈服饰以氆氇、皮毛为特色,动作幅度大,充满高原民族的激情与力量。

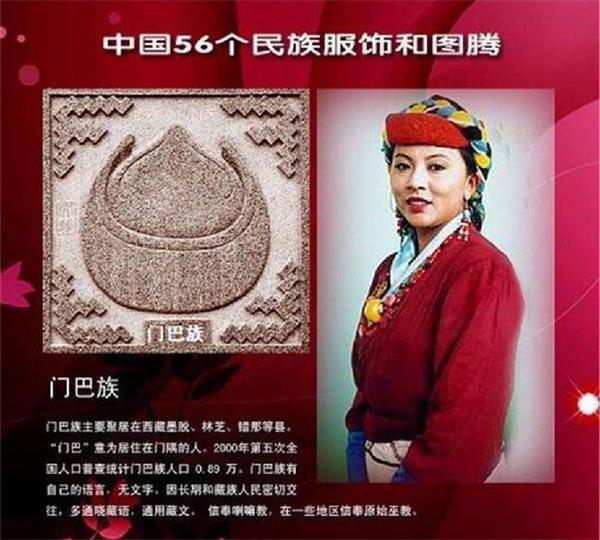

门巴族服饰以羊毛、氆氇为主要原料,适应高原气候,款式庄重,装饰精美,颜色多为黑、红、黄,象征吉祥与温暖。男子服饰注重保暖与实用,女子服饰则以刺绣和银饰点缀,图案多为宗教符号、花卉,体现宗教信仰。

男子穿“长袍”,外罩“坎肩”,下着“长裤”,腰间系“腰带”,佩腰刀;女子穿“长袍”,下着“长裤”,头戴“帽子”,佩戴银饰。服饰冬季多为皮毛制成,夏季则为氆氇,整体风格既显庄重又不失灵动。

门巴族男装

门巴族男装简洁实用,便于山地劳作和狩猎。上衣为“黑色或红色长袍”,以氆氇制成,领口、袖口绣有简单的花纹,夏季单穿,冬季内套棉衣,外罩“黑色坎肩”,坎肩多为羊毛制成,保暖轻便。

下装是“深色长裤”,裤脚宽大,用布带束紧,适合爬山和狩猎。男子腰间系“彩色腰带”,可悬挂腰刀、火镰、烟袋等物品,腰刀是成年男子的标志,象征勇敢与身份。头戴“黑色或红色头巾”,缠绕在头上,既能防晒又能保暖,适应高原气候。男装的装饰较少,整体风格质朴大方,尽显门巴族男子的豪爽与勤劳。

门巴族女装

门巴族女装绚丽多彩,刺绣和银饰是其主要特色。上衣为“红色或绿色长袍”,以氆氇或棉布制成,领口、袖口、衣襟绣有精美的花纹图案,如宗教符号、花卉纹,手工细腻,色彩鲜艳。

下装是“深色长裤”,裤脚绣有花纹,腰间系“绣花腰带”,腰带两端垂于身后。女子头戴“绣花帽子”或“头巾”,帽子多为“尖顶帽”,绣有花纹,缀有银饰;佩戴银饰,包括耳环、项圈、手镯、戒指等,银饰上刻有花纹,与服饰的色彩相得益彰,尽显门巴族女子的美丽与灵动。

门巴族帽子

门巴族帽子种类不多,注重实用与保暖。男子多戴“黑色或红色头巾”,以羊毛或棉布制成,缠绕在头上,简单方便,冬季可加“皮帽”,以羊皮制成,保暖性好,适合高原寒冷气候。

女子帽子以“尖顶帽”为主,以氆氇或棉布制成,帽檐绣有花纹,缀有银饰和彩色绒球,未婚女子帽子较为华丽;已婚女子帽子相对朴素,但仍不失精美。此外,门巴族在寒冷季节会戴“羊毛帽”,以羊毛编织,保暖性好,款式简单,体现低调内敛。

门巴族鞋靴

门巴族鞋靴以皮靴和布鞋为主,适应山地地形,注重保暖与耐磨。“皮靴”是主要鞋款,以牛皮制成,靴筒较高,多为黑色,靴面绣有简单花纹,冬季靴内垫羊毛,保暖性极佳,适合山地行走。

“布鞋”是夏季鞋款,以棉布为面,手工纳底,鞋底厚实,鞋头绣有简单的花纹,轻便透气;“草鞋”是劳作时的常用鞋,以稻草或麻编织,轻便实用,适合在田间和山路行走。鞋靴的制作工艺简单实用,体现了门巴族适应高原山地环境的智慧。

本文来源于网络,仅代表文章作者的观点,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容的真实性、完整性和原创性与本站无关,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。本站图片来源基于CC0协议的免版税图库,如有疑议请告诉我们,投诉邮箱:1613598000@qq.com